Juni 2020

Von Matthias Gretzschel

Ein legendäres Schiff und seine bewegte Geschichte: Vor über 100 Jahren begann die PEKING ihre Reise am Hamburger Hafen – und umrundete 34 Mal das fürchtete Kap Hoorn. Zuletzt drohte dem maroden Viermaster der Verfall. Doch vor drei Jahren wurde er von New York zurück nach Hamburg geholt und restauriert.

Man ist festlich gestimmt und voller Erwartungen an diesem kalten Wintertag des Jahres 1911. Einige Herren in Frack und Zylinder, dazu Damen in langen Kleidern stehen bei Blohm & Voss auf einer Tribüne und warten darauf, dass Fräulein Knöhr ihre Rede hält. Die etwas aufgeregte junge Dame ist eine enge Verwandte jener älteren Frau mit hochaufgetürmter Frisur, der alle mit höchstem Respekt begegnen.

Immerhin handelt es sich bei ihr um Sophie, die Witwe des Reeders Carl Heinrich Laeisz, der vor zehn Jahren kurz nach seinem Sohn gestorben ist. Fräulein Knöhr trägt ihr Gedicht vor und wirft dann die Champagnerflasche gegen den Rumpf jenes Schiffes, das sie an diesem 25. Februar auf den Namen PEKING tauft. Es ist eine jener hochmodernen stählernen Viermastbarken, für die die Reederei F. Laeisz berühmt ist.

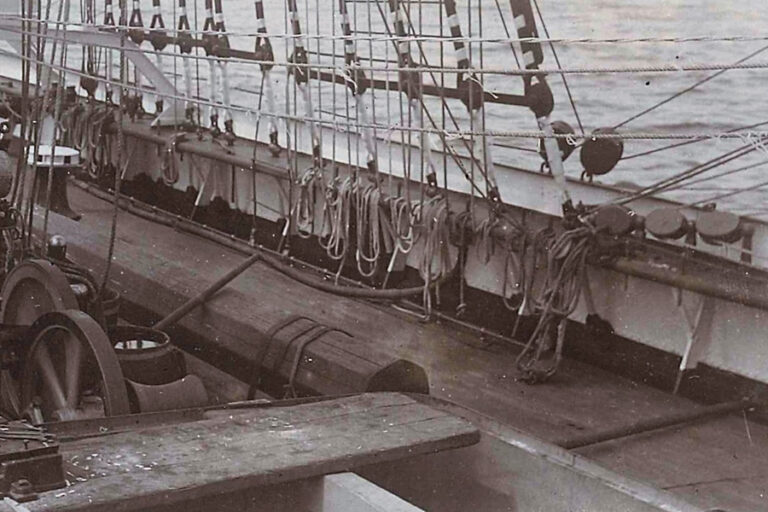

Die PEKING ist 115 Meter lang, hat 32 Segel und erreicht eine Geschwindigkeit von erstaunlichen 17 Knoten. Am 22. Juni 1911 startet sie zu ihrer Jungfernfahrt nach Chile, wo sie am 14. September eintrifft – und mit dieser schnellen Reise den Erwartungen der Reederei voll und ganz gerecht wird. Die PEKING gehört zu jenen Frachtseglern, die sich auf der Südamerika-Route außerordentlich profitabel einsetzen lassen. Dank der ausgereiften Technik, der fähigen Kapitäne und der hoch motivierten und hervorragend ausgebildeten Mannschaften meistert der Flying-P-Liner auch das gefährliche Seegebiet um Kap Hoorn stets mit Bravour.

Es begann mit Zylinderhüten

Schauen wir in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück, in der diese erstaunliche Geschichte ihren Anfang nimmt. Damals versucht ein Schwabe in Hamburg sein Glück zu machen. Noch ist er fremd in der Hansestadt, doch Hartwig Laeisz findet als Zimmerpolier Arbeit und eröffnet später einen Kolonialwarenladen. 1791 heiratet er und wird in den folgenden Jahren Vater von zehn Kindern. Sein Sohn Ferdinand (Jahrgang 1801) würde gern zur See fahren, fügt sich aber dem Wunsch der Eltern und tritt eine Lehre als Buchbinder an. Anschließend geht er auf Wanderschaft und arbeitet 1821 in einer Berliner Buchbinderei, die auch Zylinderhüte herstellt. Als er 1824 auf Wunsch der Eltern nach Hamburg zurückkehrt, um im Laden zu helfen, kommt ihm eine neue Geschäftsidee: Statt sich mit Kolonialwaren mühsam über Wasser zu halten, produziert er fortan Zylinderhüte, die mit farbigem Seidentaft bespannt sind und bald als der letzte Schrei gelten. Ferdinand Laeisz wird also Hutmacher und verdient mit seinen farbigen Zylindern so viel Geld, dass er bald daran denkt, sie auch zu exportieren.

1825 schickt er eine Ladung per Schiff nach Buenos Aires, wo sie bei den wohlhaben Geschäftsleuten großen Anklang findet. Mit einem Partner gründet er in der argentinischen Metropole eine Firma, die Hüte aus Hamburger Produktion verkauft. Der Erfolg ist enorm, so gibt es bald auch weitere Niederlassungen in Südamerika. Ende der 1820er-Jahre ist Ferdinand Laeisz das, was man heute als erfolgreichen Start-up-Unternehmer bezeichnen würde. Auch privat geht es ihm gut, am 27. April 1828 wird sein Sohn Carl Heinrich geboren, es wird freilich sein einziges Kind bleiben. 1839 geht Ferdinand ein Wagnis ein, indem er der Lübecker Werft J. Meyer den Auftrag zum Bau eines eigenen Schiffs erteilt. Es soll eine Brigg sein, also ein Zweimaster, ein ansehnliches Schiff, das auch seinen Preis hat. 42.000 Mark Banco kostet der Segler, der 1840 fertig ist. Leider lässt er sich auf Dauer nicht wirtschaftlich betreiben, sodass der Segler bald verkauft werden muss. Carl absolviert eine solide Schifffahrtslehre in Bremen, tritt 1852 in die väterliche Firma ein und wird mit 23 Jahren Teilhaber.

Und er macht sich gut, ist fleißig, verantwortungsvoll und hat viele neue Ideen. Er ist es auch, der den Vater schließlich dazu überredet, doch wieder auf Schiffe zu setzen und ins Reedereigeschäft einzusteigen. So kauft die Firma 1856 den Schoner SOPHIE UND FRIEDERIKE, ein ziemlich bescheidenes Holzschiff von 26 Meter Länge. Aber der Anfang gelingt, das Reedereigeschäft lässt sich gut an, deshalb erwerben Vater und Sohn im Jahr darauf die deutlich größere Brigg ADOLPH. Bald entschließen sie sich, bei der Hamburger Stülcken-Werft einen Neubau in Auftrag zu geben. 1857 wird die hölzerne Bark auf den Namen PUDEL getauft. Ein merkwürdiger Name für ein Schiff, könnte man meinen, aber ein Name mit besonderer Bedeutung.

Wer ist eigentlich PUDEL?

Um zu verstehen, was es mit PUDEL auf sich hat, müssen wir einen Blick auf das Privatleben des Juniorchefs werfen. Carl Heinrich Laeisz ist 24 Jahre alt, als er am 10. November 1852 die Kaufmannstochter Sophie Christine Knöhr heiratet. Jugendbilder zeigen, dass Sophie eine hübsche junge Frau mit ziemlich krausen Haaren ist. Die Haare haben ihr den Spitznamen Pudel eingebracht. Sie führt sich gut ein in der Familie Laeisz, und auch der Schwiegervater ist sehr angetan von ihr. Ferdinand wird also garantiert nichts dagegen gehabt haben, den ersten Schiffsneubau nach der allseits beliebten Schwiegertochter zu nennen. Interessant ist, dass man das neue Schiff aber eben nicht SOPHIE nennt, was eigentlich nahegelegen hätte, sondern den Kosenamen wählt. Das offenbart auch einen ausgeprägten Sinn für Humor.

Der Kosename ist so beliebt, dass sich der Pudel schon bald zum Maskottchen der Reederei entwickelt. Später werden fast alle Namen der Laeisz-Schiffe von Sophies Kosenamen abgeleitet werden, genauer gesagt, von dessen erstem Buchstaben: PACIFIC, PERU, PANAMA, PRINZESS, POMMERN, PASSAT, PADUA und auch die PEKING.

Seit Anfang der 1860er-Jahre besitzt die Reederei F. Laeisz bereits eine ansehnliche Flotte, die immer weiter wächst, und vor allem auf der Südamerika-Route aktiv ist. Aber schauen wir noch einmal auf Pudel, also Sophie Laeisz, und ihren Ehemann Carl. Ein Jahr nach der Eheschließung wird am 10. August 1853 der Sohn Carl Ferdinand geboren, der ein Einzelkind bleibt. Selbstverständlich absolviert auch er eine kaufmännische Ausbildung, die er in London abschließt. Dann tritt er eine zweijährige Weltreise an, bevor ihn Vater und Großvater 1879 als Teilhaber ins Geschäft aufnehmen. Acht Jahre später wird der Seniorchef sterben.

Laeisz segelt der Konkurrenz davon

Nach der Reichsgründung von 1871 nimmt Hamburg als Hafenstadt einen enormen Aufschwung. Die Reedereien machen gute Geschäfte und setzen immer häufiger auf Dampfschiffe, die in dieser Zeit als Hightech-Wunder gelten. Auch Carl Ferdinand Laeisz verfolgt die technischen Entwicklungen seiner Zeit mit großem Interesse. Aber er ist auch ein kühler Rechner, der alle Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegt. Und dabei kommt er zu dem Resultat, dass schnelle Segelschiffe beim Frachtverkehr von Massengütern viel profitabler sein können als die Dampfer jener Zeit, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen. Die technische Entwicklung führt im Lauf des 19. Jahrhunderts nicht nur zur immer weiteren Verbesserung von Dampfschiffen, sondern verändert auch die Konstruktion und Konzeption von Segelschiffen, die zu dieser Zeit noch ein erhebliches Entwicklungspotenzial haben. Bald werden die Schiffsrümpfe nicht mehr aus Holz, sondern aus Eisen gefertigt, was sie widerstandsfähiger macht. Ferdinand Laeisz lässt die Konstruktion immer weiter optimieren. Vor allem mit einem Ziel: Geschwindigkeit. Kaffee aus Costa Rica, Erze aus Mexiko und Chile sowie Guano aus Peru gehören zur Fracht, die die Laeisz-Schiffe in Südamerika an Bord nehmen. Doch bald wird etwas anderes zum Hauptgeschäftsfeld: die Salpeterfahrt.

Der Salpeter hat Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr die Bedeutung, die das Öl im 20. Jahrhundert hat.

Der Salpeter, chemisch Natriumnitrat, wird in der Atacamawüste im heutigen Nordchile in großem Maßstab abgebaut und nach Europa verschifft. Die Bedeutung dieses Rohstoffs, der vor allem für die Herstellung von Düngemitteln und Sprengstoff genutzt wird, lässt sich beinahe mit der vergleichen, die das Öl im 20. Jahrhundert gewinnen wird. Dass Laeisz im Jahr 1886 die Salpeterfahrt zum Hauptgeschäft seiner Reederei macht, ist ein geschickter Schachzug, denn auf der Südamerikaroute sind seine Segler mitunter sogar schneller, auf jeden Fall aber deutlich kostengünstiger als die konkurrierenden Dampfer.

Weltweite Bewunderung

Das funktioniert aber nur, weil die Reederei F. Laeisz ihre Segler ständig weiterentwickelt. Bald wird Eisen als Material für den Schiffsrumpf durch den zwar teureren, aber leichteren und bruchfesteren Stahl abgelöst. Bei Laeisz heißen die neuen Stahlschiffe zum Beispiel PROMPT, PAMELIA, POTSDAM und PALMYRA. Einerseits sind sie modern und fortschrittlich, andererseits aber traditionell, da es sich noch immer um Dreimaster handelt. Doch längst denken Carl Heinrich und Carl Ferdinand Laeisz an einen neuen, größeren und schnelleren Schiffstyp, der nicht mehr nur drei, sondern vier Masten haben soll. 1892 läuft bei Joh. C. Tecklenborg in Geestemünde die PLACILLA vom Stapel, die erste Viermastbark der Laeisz-Flotte, ein Schiffstyp, der Maßstäbe setzen wird.

Die Placilla, die erste Viermastbark der Laeisz-Flotte, setzt Maßstäbe.

Verfügten die bisherigen Dreimaster nur auf Back (Vorschiff) und Poop (Hinterschiff) über erhöhte Aufbauten, so kommt nun in der Mitte des Schiffs noch ein sogenanntes Hochdeck dazu, das Brückendeck, auf dem sich das Kartenhaus und das Ruder oder sogar das Ruderhaus und damit die Kommandobrücke befinden. Als Drei-Insel-Typ bezeichnet man dieses Konstruktionsmuster, das enorme Vorteile hat. Aber nicht nur die Geschwindigkeit ist entscheidend, der Erfolg und die Attraktivität der Schiffe gründen sich auch auf ihre technische Ausgereiftheit und nicht zuletzt auf die hohen Sicherheitsstandards.

1911 ist die PEKING der neueste dieser allseits bewunderten Flying-P-Liner. Doch als die PEKING am 28. August 1914 wieder einmal Valparaíso erreicht, ist auf einmal alles anders. Das Schiff wird nicht mit Salpeter beladen, sondern beschlagnahmt, denn inzwischen hat der Erste Weltkrieg begonnen. Weder der Kapitän noch die Mannschaft ahnen, dass sich jetzt ein mehr als fünfjähriger Zwangsaufenthalt anschließen wird. Und nach der deutschen Niederlage ist die PEKING für Laeisz verloren, da sie wie alle deutschen Schiffe als Reparationsleistung an die Siegermächte abgegeben werden muss.

Paul Ganssauge hat eine geniale Idee

Zum Glück hat der Laeisz-Prokurist Paul Ganssauge in dieser eigentlich hoffnungslosen Situation eine geniale Idee: Wenn man die Flying-P-Liner schon abgeben und dafür auch noch auf eigene Rechnung und mit eigener Mannschaft nach Europa transportieren muss, könnte man sie doch eigentlich mit Salpeter beladen und diesen anschließend verkaufen. Gemeinsam mit einigen Mitstreitern gelingt es Ganssauge, in London eine entsprechende Genehmigung für mehrere deutsche Reedereien zu erwirken, sodass in den Jahren 1920 und 1921 insgesamt 45 deutsche Schiffe insgesamt 155.000 Tonnen Salpeter nach Europa transportieren und dabei eine Menge Geld verdienen.

Anschließend hat Laeisz zwar keine Schiffe mehr, dafür aber beachtliches Betriebskapital. Und die neuen Eigentümer der Flying-P-Liner sind mit diesen Schiffen nicht so recht glücklich, weil sie keine dafür geschulten Mannschaften auftreiben können. In dieser Situation macht Ganssauge ihnen das Angebot, die Flying-P-Liner zurückzukaufen. Und das funktioniert erstaunlich schnell: Nur drei bis elf Monate dauert es, bis die meisten der Laeisz-Schiffe wieder Hamburg als Heimathafen haben. Nur bei der PEKING und der PAMIR dauert es etwas länger.

Stationäres Schulschiff in England

Für die PEKING bezahlt Laeisz den italienischen Besitzern im Jahr 1921 etwa 8500 Pfund Sterling. Schon am 21. April 1921, zehn Jahre nach ihrer Indienststellung, nimmt die PEKING wieder Kurs auf Südamerika. Allerdings sind die Tage der Salpeterfahrt nun schon gezählt, da die synthetische Salpeterherstellung immer kostengünstiger wird, sodass sich der Transport aus Chile bald nicht mehr lohnt. Daher bleibt Laeisz nichts anderes übrig, als sich von seinen Viermastbarken zu trennen. Die PEKING wird 1932 nach England verkauft, wo sie unter dem Namen ARETHUSA mehr als vier Jahrzehnte lang als stationäres Schulschiff auf dem Fluss Medway in der Grafschaft Kent liegt und der Kadettenausbildung dient.

Da die Stiftung, die die ARETHUSA betreibt, finanzielle Probleme bekommt, wird das Schiff jahrelang vernachlässigt und soll schließlich verkauft werden. Deshalb setzt man 1974 eine Auktion an, auf der die J. Aron Charitable Foundation mit Sitz in New York den Zuschlag erhält. Der Käufer ist der Geschäftsmann und Mäzen Jack Aron, der zu den wichtigsten Förderern des South Street Seaport Museums in New York gehört. Und genau das ist auch der Grund für den Ankauf des Schiffes: Die ARETHUSA wird wieder in PEKING umbenannt und tritt von London aus ihre Reise über den Großen Teich an. Natürlich nicht mehr unter Segeln und aus eigener Kraft, stattdessen wird sie von einem Schlepper gezogen. Von 1975 an ist sie der neue Star des South Street Seaport Museums.

Touristenattraktion in Manhatten

Für Touristen aus aller Welt gehört die PEKING nun zu den Höhepunkten ihres Manhattan-Besuchs. Allerdings bekommt das South Street Seaport Museum spätestens seit der Jahrtausendwende zunehmend Probleme. Sanierungs- und Werterhaltungsmaßnahmen, die eigentlich dringend notwendig sind, können nicht finanziert werden, weshalb sich der Zustand des Schiffs immer weiter verschlechtert. Schließlich wird es so schlimm, dass keine Besucher mehr an Bord gelassen werden. Als schicksalhaft erweist sich schließlich im Oktober 2012 der Hurrikan Sandy, der Dutzenden Menschen das Leben kostet. In New York sind die Auswirkungen verheerend. Für das Museum erweisen sich die Folgen als so schwerwiegend, dass Direktor Jonathan Boulware zunächst nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll. Klar scheint nur, dass man sich die PEKING auf Dauer nicht leisten kann.

Vor dem Hochofen gerettet

Schon seit Beginn des neuen Jahrtausends gibt es immer wieder Bemühungen, das Schiff zurück nach Hamburg zu holen, doch bisher sind alle Versuche der „Freunde der Viermastbark Peking“ und der Stiftung Hamburg Maritim fehlgeschlagen, vor allem aufgrund der Kaufpreisforderungen und der hohen Kosten für die Überführung und Restaurierung. Nach der Sturmkatastrophe ist das Museum schließlich bereit, die PEKING unentgeltlich abzugeben. Da es aber nicht gelingt, in der Hamburger Wirtschaft genügend Mittel für die Rückführung einzuwerben, scheint das Schicksal des Museumsschiffs dennoch besiegelt zu sein. Gut 100 Jahre, nachdem das Fräulein Knöhr die PEKING bei Blohm und Voss getauft hat, rechnen selbst die größten Optimisten damit, dass das legendäre Schiff nun verschrottet wird und im Hochofen landet.

“Was unwahrscheinlich, ja fast undenkbar erschien, wird auf einmal möglich: die PEKING kommt nach Hause und wird restauriert.”

Doch im November 2015 kommt die glückliche Wende: Dank der Bemühungen der beiden Hamburger Bundestagsabgeordneten Rüdiger Kruse (CDU) und Joachim Kahrs (SPD) bewilligt der Haushaltsausschuss des Bundes 120 Millionen Euro zur Errichtung eines Deutschen Hafenmuseums in Hamburg. Ausdrücklich ist darin auch die „Sanierung und Überführung der historischen Viermastbark PEKING von New York nach Hamburg“ vorgesehen. Was unwahrscheinlich, ja fast undenkbar erschien, wird auf einmal möglich.

Am 7. September verliert Manhattan ein langjähriges Wahrzeichen:

An diesem Herbsttag wird der Flying-P-Liner von seinem Liegeplatz an Pier 16 nach Staten Island geschleppt, wo ihn die Werft Cadell Dry Dock & Repair für die Überführung nach Europa vorbereitet. Schwimmend würde es die PEKING nicht mehr über den Großen Teich schaffen, deshalb trifft am 18. Juli 2017 die COMBI DOCK III in New York ein, die den Segler im Huckepack sicher über den Atlantik bringt. Nachdem das riesige Spezialschiff Brunsbüttel erreicht hat, wird die PEKING dort am 2. August ausgedockt und auf der Stör zur Peters Werft nach Wewelsfleth geschleppt.

Der Beginn einer neuen Geschichte

Knapp drei Jahre sind für die Restaurierung angesetzt, bei der der Flying-P-Liner neben der Ausbesserung des Rumpfes und dem Einbau von Holzdecks auch eine neue Takelage bekommt. Die Restaurierung ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, ein spannendes Abenteuer und eine faszinierende Erfahrung, denn sie bildet das glückliche Ende einer langen Geschichte voller unerwarteten Wendungen und existenzieller Gefährdungen.

Am 15. Mai 2020 wird das Schiff schließlich an ihren neuen Eigentümer, die Stiftung Historische Museen Hamburg, übergeben. Die Arbeit hat sich gelohnt: Die Viermastbark erstrahlt wieder in voller Pracht. Und dann heißt es: Volle Kraft voraus Richtung Hamburg!

Der 7. September 2020 geht in die Geschichtsbücher ein – als eine Art ungeplanter Hafengeburtstag und die wohl schönste Heimkehr für den Hamburger Veermaster, die man sich hätte wünschen können. Unter den Augen tausender Schaulustiger zu Land und zu Wasser meistert die PEKING die Passage von Wewelsfleth nach Hamburg. Nach einer galanten Drehung vor ihrer ikonographischen großen Schwester, der Elbphilharmonie, macht das Schiff schließlich am Bremer Kai vor dem Hafenmuseum Hamburg fest – 88 Jahre nachdem die PEKING zum letzten Mal aus dem Hamburger Hafen ausgelaufen ist.

Die legendäre PEKING: Highlight des künftigen Deutschen Hafenmuseums und neues Wahrzeichen ihres alten Heimathafens Hamburg

Bis zur Verbringung an den endgültigen Liegeplatz am Holthusenkai wird hier weiter mit und am Schiff gearbeitet. Fehlende Ausrüstungsgegenstände wie das Klüvernetz oder die Rettungsboote werden mit Unterstützung von Freiwilligen nachgebaut. Ebenso erfolgt die Rekonstruktion der Inneneinrichtung in den Unterkünften, der Kombüse, dem Kapitänssalon und dem Kartenhaus vor den Augen des Publikums. Denn ab dem Saisonstart im Hafenmuseum am 3. April 2022 wird das Schiff im Rahmen von Führungen begehbar sein. Nicht nur die schiere Größe zieht die Menschen in den Bann. Es ist die Aura eines lebendigen Museumsobjektes. Die PEKING ist mehr als ein Schiff – das hat sie nun auch dem letzten Skeptiker, der bei dem Kostenvolumen für Überfahrt und Restaurierung den Kopf schüttelte, eindringlich bewiesen.