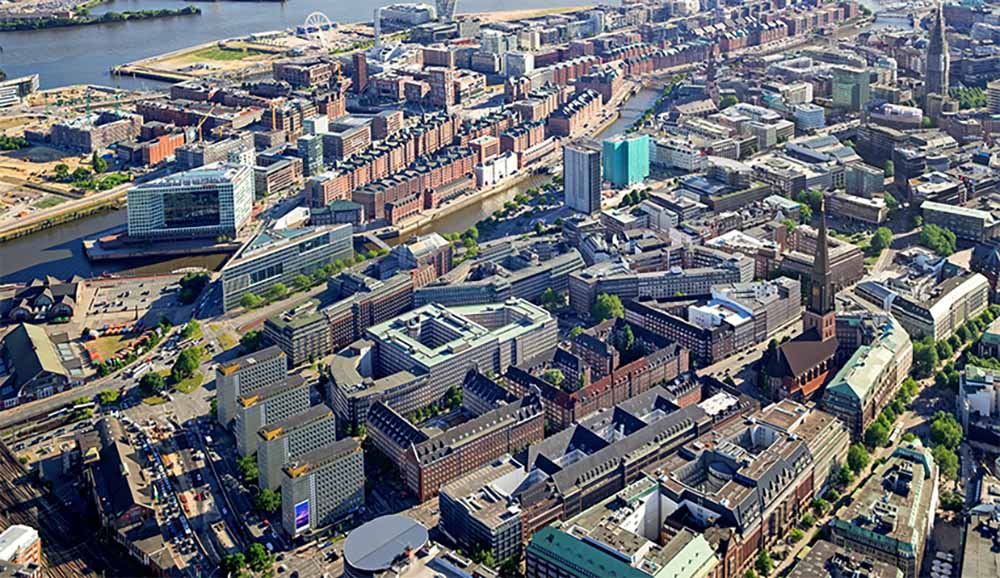

In unmittelbarer Nähe zur Speicherstadt liegt das Kontorhausviertel. Das dicht bebaute Areal ist durch große Bürokomplexe gekennzeichnet, die errichtet wurden, um Unternehmen mit hafenbezogenen Aktivitäten aufzunehmen. Gemeinsam bilden diese benachbarten Quartiere ein hervorragendes Beispiel für ein kombiniertes Lagerhaus-Büro-Viertel, das mit einer Hafenstadt verbunden ist. Der heute als Meßberghof bekannte Teil des Kontorhausviertels trug ursprünglich den Namen „Ballinhaus“ und erinnert an den namengebenden Direktor der HAPAG, Albert Ballin.

Die Geschichte des Kontorhausviertels

Nach der verheerenden Choleraepidemie 1892 hatte der Senat die Sanierung großer Bereiche in der Hamburger Alt- und Neustadt beschlossen. Zunächst wurde die Sanierung in der Neustadt umgesetzt. Da das Sanierungsgebiet in der Altstadt sehr umfangreich war, wurden die Maßnahmen hier in zeitlich aufeinander folgende Abschnitte eingeteilt. Zunächst wurde von 1908 – 1913 das Gebiet nördlich der Steinstraße saniert, wobei auch die rund 750 m lange Mönckebergstraße entstand, die ausschließlich für Büro- und Einzelhandelsflächen reserviert war. Anschließend wurde die Sanierung des historischen Wohnviertels aus der vorindustriellen Zeit, welches im Südosten des Stadtteils Hamburg-Altstadt zwischen der Steinstraße und dem Meßberg liegt, in Angriff genommen. In diesem Areal entstand auf der Nordseite des Zollkanals, in direkter Nachbarschaft zur Speicherstadt, in den 1920er und 1930er sowie noch in Teilen in den 1950er Jahren das Kontorhausviertel. Die Bezeichnung bekam das Viertel durch die monofunktionale Nutzung als Mietsbürohäuser, die seit 1910 in Hamburg allgemein gebräuchlich als Kontore bezeichnet werden. Das Viertel war einstmals durch die inzwischen zerstörte Große Wandrahmbrücke mit der Speicherstadt verbunden, heute verrichtet der leicht aus der Achse gedrehte Wandrahmsteg diese Aufgabe. Das Chilehaus, der Meßberghof, der Sprinkenhof und der Mohlenhof, die die Kernzone des Quartiers bilden, ragen Aufgrund ihrer exzeptionellen architektonischen Qualität aus den übrigen Bauten des Kontorhausviertels heraus. Diese Gebäude, mit Ausnahme des dritten Bauabschnittes vom Sprinkenhof, wurden allesamt in den Jahren der Weimarer Republik errichtet und gehören zu den bedeutendsten Bürohausentwürfen ihrer Zeit.

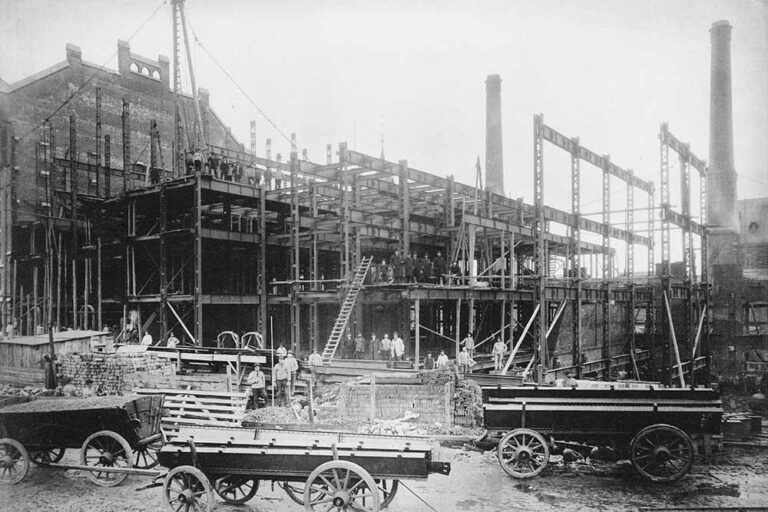

Der Bau des Kontorhausviertels

Nach dem Abriss des Wohnviertels (Gängeviertel) wurde zuerst das Straßennetz erneuert. Analog zur Speicherstadt kam es hier zu einer massiven Bereinigung von Wohnfläche und die Bewohner mussten aus dem Viertel wegziehen. Die bestehenden Straßen wurden stark verbreitert und begradigt und um neu angelegte Straßen erweitert und ergänzt. Das Ergebnis dieses rigorosen Eingriffs waren schiefwinklige Grundstücke, die die Kreativität der Architekten herausforderten, was sich besonders deutlich am Chilehaus widerspiegelte, für das 69 Einzelgebäude weichen mussten.

Die Straßen des Kontorhausviertels wurden durchgängig im Großpflaster aus Granit im Reihenverband verlegt und mit Teer ausgegossen. Die Bordsteine bestanden ebenfalls aus Granit. Bis heute ist das Straßennetz des Kontorhausviertel zum großen Teil in diesem Zustand bewahrt.

Straßenbegleitende Bäume waren damals in der Hamburger Innenstadt nicht üblich. Auch auf Brunnen, Denkmäler oder andere schmückende Elemente im Stadtraum wurde, mit Ausnahme des Platzes am Meßberg, verzichtet. Diese nüchterne Gestaltung machte den besonderen Charakter des Kontorhausviertels aus. Hierdurch konnten die Kontorhäuser uneingeschränkt den Stadtraum der Hamburger Innenstadt dominieren. Auffällig hierbei ist der einheitliche städtebauliche Charakter. Bei den bis 1931 errichteten Bauten handelt es sich überwiegend um großmaßstäbliche, blockfüllende Gebäude mit Klinkerfassaden, weißen Sprossenfenstern, flachen Dächern und Staffelgeschossen. Die Gebäude aus der NS-Zeit weichen insbesondere hinsichtlich der Steildächer von diesem Schema ab.

Das Kontorhausviertel lässt sich somit als ein geschlossenes Quartier identifizieren, das sich sowohl im Hinblick auf seinen Maßstab als auch auf seine Gestaltung signifikant aus der Hamburger Innenstadt hervorhebt. Auf diese Weise entstand eines der eindrucksvollsten

Stadtbilder der Moderne der Zwischenkriegszeit, das nicht nur in Deutschland, sondern auch

im internationalen Vergleich ohne Beispiel ist. Aus diesem einzigartigen Ensemble ragt wiederum die Kernzone, bestehend aus dem Chilehaus, dem Meßberghof, dem Sprinkenhof und dem Mohlenhof, aufgrund der baukünstlerischen, städtebaulichen und konzeptionellen Qualität ihrer Bauten deutlich heraus.

Das Chilehaus

Nach dem Abriss des Wohnviertels (Gängeviertel) wurde zuerst das Straßennetz erneuert. Analog zur Speicherstadt kam es hier zu einer massiven Bereinigung von Wohnfläche und die Bewohner mussten aus dem Viertel wegziehen. Die bestehenden Straßen wurden stark verbreitert und begradigt und um neu angelegte Straßen erweitert und ergänzt. Das Ergebnis dieses rigorosen Eingriffs waren schiefwinklige Grundstücke, die die Kreativität der Architekten herausforderten, was sich besonders deutlich am Chilehaus widerspiegelte, für das 69 Einzelgebäude weichen mussten.

Die Straßen des Kontorhausviertels wurden durchgängig im Großpflaster aus Granit im Reihenverband verlegt und mit Teer ausgegossen. Die Bordsteine bestanden ebenfalls aus Granit. Bis heute ist das Straßennetz des Kontorhausviertel zum großen Teil in diesem Zustand bewahrt.

Straßenbegleitende Bäume waren damals in der Hamburger Innenstadt nicht üblich. Auch auf Brunnen, Denkmäler oder andere schmückende Elemente im Stadtraum wurde, mit Ausnahme des Platzes am Meßberg, verzichtet. Diese nüchterne Gestaltung machte den besonderen Charakter des Kontorhausviertels aus. Hierdurch konnten die Kontorhäuser uneingeschränkt den Stadtraum der Hamburger Innenstadt dominieren. Auffällig hierbei ist der einheitliche städtebauliche Charakter. Bei den bis 1931 errichteten Bauten handelt es sich überwiegend um großmaßstäbliche, blockfüllende Gebäude mit Klinkerfassaden, weißen Sprossenfenstern, flachen Dächern und Staffelgeschossen. Die Gebäude aus der NS-Zeit weichen insbesondere hinsichtlich der Steildächer von diesem Schema ab.

Das Kontorhausviertel lässt sich somit als ein geschlossenes Quartier identifizieren, das sich sowohl im Hinblick auf seinen Maßstab als auch auf seine Gestaltung signifikant aus der Hamburger Innenstadt hervorhebt. Auf diese Weise entstand eines der eindrucksvollsten Stadtbilder der Moderne der Zwischenkriegszeit, das nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich ohne Beispiel ist. Aus diesem einzigartigen Ensemble ragt wiederum die Kernzone, bestehend aus dem Chilehaus, dem Meßberghof, dem Sprinkenhof und dem Mohlenhof, aufgrund der baukünstlerischen, städtebaulichen und konzeptionellen Qualität ihrer Bauten deutlich heraus.

Straßenbegleitende Bäume waren damals in der Hamburger Innenstadt nicht üblich. Auch auf Brunnen, Denkmäler oder andere schmückende Elemente im Stadtraum wurde, mit Ausnahme des Platzes am Meßberg, verzichtet. Diese nüchterne Gestaltung machte den besonderen Charakter des Kontorhausviertels aus. Hierdurch konnten die Kontorhäuser uneingeschränkt den Stadtraum der Hamburger Innenstadt dominieren. Auffällig hierbei ist der einheitliche städtebauliche Charakter. Bei den bis 1931 errichteten Bauten handelt es sich überwiegend um großmaßstäbliche, blockfüllende Gebäude mit Klinkerfassaden, weißen Sprossenfenstern, flachen Dächern und Staffelgeschossen. Die Gebäude aus der NS-Zeit weichen insbesondere hinsichtlich der Steildächer von diesem Schema ab.

Das Kontorhausviertel lässt sich somit als ein geschlossenes Quartier identifizieren, das sich sowohl im Hinblick auf seinen Maßstab als auch auf seine Gestaltung signifikant aus der Hamburger Innenstadt hervorhebt. Auf diese Weise entstand eines der eindrucksvollsten Stadtbilder der Moderne der Zwischenkriegszeit, das nicht nur in Deutschland, sondern auch

im internationalen Vergleich ohne Beispiel ist. Aus diesem einzigartigen Ensemble ragt wiederum die Kernzone, bestehend aus dem Chilehaus, dem Meßberghof, dem Sprinkenhof und dem Mohlenhof, aufgrund der baukünstlerischen, städtebaulichen und konzeptionellen Qualität ihrer Bauten deutlich heraus.

Meßberghof/Ballinhaus

Das ursprünglich als Ballinhaus benannte und bekannte Kontorhaus am Meßberg wurde von 1922 bis 1924 von den Gebrüdern Hans und Oskar Gerson errichtet. Im Gegensatz zu Fritz Högers gleichzeitig errichtetem Chilehaus nimmt der Meßberghof jedoch nicht einen gesamten Block ein, sondern nur etwa das westliche Drittel eines in West-Ost-Richtung verlaufenden Blocks. Das Grundstück beginnt im Westen mit einem gekappten Zwickel und verbreitert sich nach Osten hin schnell entlang fast symmetrischer, konvex geschwungener Grenzen. Wie ein „Tanzpartner“ folgt es in die nördliche Linie dem Schwung des Chilehauses. Der Meßberghof war der erste Versuch einer Umsetzung der in den zwanziger Jahren in Hamburg viel diskutierten „Hochhaus-Idee“ und sollte zusätzlich als Blickfang aus Richtung der Speicherstadt dienen

Sowohl die Architekten, die Gebrüder Hans und Oskar Gerson, als auch der dem Haus seinen ursprünglichen Namen gebende Direktor der HAPAG, Albert Ballin hatten einen jüdischen familiären Hintergrund. Dadurch wurde dem Meßberghof in der Zeit des Nationalsozialismus, als es noch Ballinhaus hieß, eine besondere Beachtung und gesonderte Behandlung zuteil. So sind zum Beispiel alle Unterlagen über Planung und Bau offiziell verloren gegangen und 1938 wurde im Zuge der verfügten Maßnahmen zur Eliminierung jüdischer Straßennamen die Umbenennung von „Ballinhaus“ in „Meßberghof“ vollzogen. Ebenso wurde das 1924 im Eingangsbereich des Hauses zur Einweihung platzierte Medaillon mit dem Porträt Albert Ballins zerstört.

Gleichzeitig hatte sich in den 1930er Jahren die Firma Tesch & Stabenow im Meßberghof Büroräume angemietet. Diese Firma verkaufte das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B, welches sie während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz und in andere Konzentrationslager lieferte und so indirekt an der Ermordung mehrerer Hunderttausender Juden beteiligt war.

An exakt der Stelle, wo ehemals ein Porträt Ballins seinen Platz hatte, ist heute eine Tafel zur Erinnerung und Mahnung angebracht.

EXKURS: Albert Ballin und die HAPAG

Albert Ballin wurde am 15. August 1857 als Sohn von aus Dänemark eingewanderten Juden Samuel und Amelia Ballin in Hamburg geboren. Er war das jüngste von 13 Geschwistern.

1899 wurde er zum Generaldirektor der HAPAG ernannt, im Jahr 1900 galt die HAPAG offiziell als größte Schifffahrtsgesellschaft der Welt. Die von Ballin erdachte neue Firmenstrategie sah vor, die Größe und den Komfort der Schiffe zur Hauptattraktion zu machen. Ballins Devise lautete „Luxus statt Geschwindigkeit“, die Passagiere sollten jeden Tag auf dem Schiff als Geschenk empfinden. Damit trat die HAPAG in den Wettbewerb um die größten und schnellsten Schiffe der Welt im Transatlantikverkehr ein. Selbstverständlich mit Erfolg. 1900 gewann die “Deutschland” das Blaue Band, 1905 lief die “Amerika” vom Stapel, gefolgt von ihrem Schwesternschiff, der “Kaiserin Auguste Viktoria”, 1906 als größtes Schiff der Welt in Dienst gestellt, und 1912 folgte schließlich der “Imperator”, das erste Schiff männlichen Geschlechts, auf Wunsch des Kaisers.

Ballins Freundschaft zum Kaiser

Kaiser Wilhelm II. schätzte zwar stolze Panzerkreuzer und schnittige Yachten, allerdings war er von glamourösen Luxuslinern mindestens genauso fasziniert. So kam es, dass Ballin im Sommer 1901 erstmals als Gast am kaiserlichen Hofe residierte. Bald darauf besuchte Wilhelm II. Ballin sogar in dessen Wohnhaus. Nach seinem ersten Besuch im Hause Ballin wiederholte Wilhelm II. diese in jährlicher Frequenz jeden Juni bis ins Jahr 1914.

Der Monarch hielt lange an der Freundschaft zu Ballin fest, wollte ihn sogar mehrmals mindestens zum Minister machen, was von Ballin jedes Mal mit Hinweis auf seine Konfession abgelehnt wurde.

Die engen Kontakte zu Kaiser Wilhelm II. brachten ihm einiges an Missgunst und die despektierliche Bezeichnung „der Reeder des Kaisers“ ein. Dabei suchte Ballin die Nähe des Kaisers nicht, sie war ihm sogar fast unangenehm, die Initiative ging stets vom Monarchen selbst aus.

Ballins Tod

Albert Ballin starb am 9. November 1918, am gleichen Tag, als Kaiser Wilhelm II. seinen Verzicht auf den Thron und seinen Aufbruch ins Exil bekannt gab. Sein Leben endete zur gleichen Zeit, als aus dem deutschen Kaiserreich eine Republik wurde. Als um zwölf Uhr mittags Staatssekretär Scheidemann aus einem Fenster des Reichstagsgebäudes heraus das Kriegsende verkündete, versuchten Ärzte in einer Klinik am Mittelweg in Hamburg noch alles, um ihn zu retten, eine Stunde später war Ballin tot. Er wurde 61 Jahre alt. Der Totenschein wies als Todesursache „Verblutung aus Magengeschwür“ aus. Freunde und Kollegen von Ballin gingen allerdings von einem Selbstmord aus, einige berichteten sogar davon, dass Ballin sich am Vorabend seines Todes vergiftet hätte beziehungsweise haben müsse. Ob dies nun ein Versehen war oder er absichtlich Suizid beging, ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Das für Ballin tödliche Gift, „Sublinat“ – ohne Obduktion von einem Magengeschwür schwer zu unterscheiden, war allerdings weder frei käuflich noch verwechselbar. Von Ballin persönlich getätigte Aussagen, in denen er immer wieder seine Lebensmüdigkeit zum Ausdruck brachte, stützen den Verdacht auf Selbsttötung. Es ist daher also durchaus wahrscheinlich, dass sich Albert Ballin bewusst das Leben genommen hat.

Sprinkenhof

Der Sprinkenhof ist der größte Bau unter den Kontorhäusern. Er ist in drei Abschnitten entstanden und wirkt aufgrund seiner Aufgliederung in drei klar identifizierbare Bauabschnitte nicht wie ein Einzelgebäude, sondern wie eine Gebäudegruppe.

Der kubusförmige Mittelbau entstand in den Jahren 1927 bis 1928, der darauf folgende westliche Teil ist von 1930 bis 1932 fertiggestellt worden, beide nach Entwürfen von Fritz Höger und den Gebrüdern Gerson. Bis zum Bau des östlichen Anbaus vergingen fünf Jahre, von 1939 bis 1943 wurde er schließlich von Höger allein errichtet. Der Sprinkenhof wendet sich in seiner Bauweise vom Vertikalismus des Kontorhauses ab, den das Chilehaus noch zum Höhepunkt geführt hatte. Zwar wurde er als Stahlbetonskelettbau konstruiert, jedoch mit einer flächigen Klinkerfassade umhüllt. Der ursprünglich würfelartig isolierte Mittelteil gewann dadurch eine feierliche Würde, die von der Kontorhaustradition weit weg führt.

Deutlich wird hier, wie auch in den Nachkriegsbauten, die das Kontorhausviertel abschlossen, dass die Homogenität durch die Blockbebauung und fast ausschließliche Verwendung von Backstein zur Fassadengestaltung trügerisch ist und die Gebäude in dem Viertel eine hohe Individualität und unterschiedliche ästhetische Ausdruckkraft besitzen. Ein verbindendes Element bleiben ebenfalls die Treppenhäuser, die auch hier die hohe repräsentative Qualität der Häuser zum Ausdruck bringen. Das Gebäude wurde 1983 unter Denkmalschutz gestellt.

Mohlenhof

Das Kontorhaus Mohlenhof wurde in den Jahren 1927 und 1928 von der Architektengemeinschaft der Herren Rudolf Klophaus, August Schoch und Erich zu Putlitz entworfen und errichtet. Die Schlichtheit des flach gedeckten siebengeschossigen Baus – mit zusätzlichen Staffelgeschossen – spiegelt die architektonischen Tendenzen der späten 1920er Jahre wieder. Die durchgängigen seriell gegliederten Lochfassaden an den Straßenseiten sind mit Klinker verblendet und im Innenhof verputzt und hell gestrichen. Der Haupteingang wird durch eine Skulptur und Reliefs von Richard Kuöhl akzentuiert, die aus echtem Tuffstein bestehen. Dargestellt ist ein Merkur, der eine Kogge auf der Schulter trägt und eine Hammonia – die Personifikation Hamburgs – in Form einer kleinen Kore in der Hand hält. Diese überlebensgroße Skulptur wird auf beiden Seiten von Reliefs mit Szenen flankiert, die die fünf Kontinente symbolisieren. Wie auch bei den anderen Kontorhäusern ist die Eingangshalle des Mohlenhofs repräsentativ ausgestattet. Der Fußboden besteht aus weißem Marmor, die Wände sind mit Travertin verkleidet. Das Gebäude wurde 2003 unter Denkmalschutz gestellt.

Weitere Bereiche:

Miramarhaus

Das Miramarhaus wurde in den Jahren 1921 bis 1922 als eines der ersten großen Kontorhäuser nach einem Entwurf von Max Bach errichtet. Die Bezeichnung des Hauses rührt vom Namensgebenden Bauherr, der Miramar Handelsgesellschaft m.b.H. her.

Das Gebäude passt sich im Grundriss den im leicht spitzen Winkel verlaufenden Straßen an. Die Abrundung des Baus zur Straßenecke hin war für die Zeit außergewöhnlich und wurde stilprägend für viele der folgenden Bauten. Bombardements im Zweiten Weltkrieg verursachten Schäden führten zum Verlust des ursprünglichen Steildaches. Beim Wiederaufbau wurde es durch ein Flachdach ersetzt. Die vier oberen Geschosse und das Staffelgeschoss hat man in Klinkermauerwerk ausgeführt, während die beiden Sockelgeschosse verputzt sind.

Besonders aufwendig ist das Eingangsportal am längeren, linken Fassadenteil gestaltet. Ein mit Ornamenten und Plastiken verzierter Rahmen reicht über beide Sockelgeschosse. Das Eingangstor im Erdgeschoss ist zurückversetzt, sodass ein offener Vorraum entsteht. In goldenen Lettern ist darüber der Schriftzug „MIRAMAR“ angebracht. Dann folgt im oberen Sockelgeschoss eine Dreiergruppe von Fenstern, die zu einem Büroraum gehören, aber durch den Rahmen in den Eingangsbereich einbezogen werden. Die zweimal drei Figuren in den senkrechten Partien des Rahmens stammen von Richard Kuöhl. Sie stellen typische Berufe dar, auf denen die Hamburger Wirtschaft gründet. Im waagrechten Abschluss des Rahmens über dem Eingang schwebt ein Engel nach links. Das Gebäude wurde 1999 unter Denkmalschutz gestellt.

Montanhof

Der in den Jahren 1924 bis 1926 nach Plänen der Architekten Hermann Distel und August Grubitz erbaute Montanhof begrenzt das Kontorhausviertel nach Südwesten. Er wird bestimmt von einer expressionistischen Formensprache. Der mittlere von insgesamt drei Fassadenabschnitten wird durch drei Dreieckserker aufgefaltet. Die Pfeiler, die jeweils drei der sehr schmalen Fensterachsen zusammenfassen, ragen wie gotische Strebebogen in die Staffelgeschosse hinein. In allen Details werden direkt Formen jener „Gotik“ zitiert, von deren Geist der Expressionismus träumte und deren konstruktive Logik mit der der Hamburger Kontorhäuser übereinzustimmen schien. Das Gebäude wurde 2001 unter Denkmalschutz gestellt.

Burchardstraße 19

1954 – 1955 erbaut durch die Architekten Puls & Richter für Dobbertin & Co. Es handelt sich nicht, wie man meinen könnte, um einen Wiederaufbau eines kriegszerstörten Gebäudes, sondern vielmehr um den jüngsten, erst nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten Baukomplex, mit dem das Kontorhausviertel abgeschlossen wurde. Die Architekten knüpften mit diesem Bau an die Moderne der zwanziger Jahre an. Eine Konstruktion, die sich auch an der Fassade ausdrückt – gegliederter Baukörper mit „Hochhaus“ und Staffelgeschosse. Im Vergleich zu den benachbarten älteren Kontorhäusern, durch die Zweifarbigkeit der Fassade (Raster und Füllung), die Elastizität des Baukörpers und die schlankeren Proportionen, erhält das Gebäude hier bei aller Funktionalität eine gewisse Leichtigkeit, die für die Nachkriegsmoderne typisch ist. Diese Gestaltung bringt einen neuen Akzent ein und komplettiert das Kontorhausviertel auch in architekturgeschichtlicher Hinsicht. Städtebaulich sehr präsent am Nordausgang von Kattrepel in die Steinstraße stellt der Bau eine charakteristische Eigenheit im Stadtbild dar. Das Gebäude wurde 2000 unter Denkmalschutz gestellt.

Ehemaliges Post- und Fernmeldeamt

Das Fernsprechgebäude und Postamt der Reichspost wurde 1924-26 durch Postbaurat Martin Thieme errichtet. Über dem als Sockel behandelten Erdgeschoss (ehemals Postamt) ist das Gebäude charakterisiert durch glattes Klinkermauerwerk mit geringen Ziersetzungen und geringem Relief, ausgestattet mit eindrucksvollen Keramikportalen bzw. ebensolchen Eingang sowie breiten Dreiecksfenstern. Die Hauptzone der Fassade ist symmetrisch gegliedert. Das durch eng gesetzte Pfeiler mit Dreieckslisenen betonte Mittelkompartiment erhält durch glatte einachsige Abschnitte einen festen Rahmen; Diese Dreigliedrigkeit setzt sich in den Staffelgeschossen fort. Der sich staffelnde obere Abschluss bildet durch die besondere, profiliert überstehende Keramikabdeckung der Lisenen ein besonders reizvolles Moment. Der Eindruck der Architektur des Chilehauses ist merkbar, doch entfaltet der Bau dank der Fassadengliederung durchaus eigenen Charakter und stellt trotz der stärker zurückgenommenen Gliederung zwischen dem expressionistischen Montanhof und dem sachlichen Mohlenhof einen prägenden Komplex im Kontorhausviertel dar. Das Gebäude wurde 2000 unter Denkmalschutz gestellt.

Die Polizeiwache

Die Polizeiwache wurde 1906-1908 durch Architekt Albert Erbe errichtet. Das Gebäude ist Teil des Welterbegebietes und wurde im Stil des Hamburger Bürgerhausbarocks errichtet. Es zählt nicht zu den Kontorhäusern, ergänzt aber räumlich die Südwestecke des Chilehauses. Das Gebäude wurde ursprünglich für die Verwaltung der Hamburger Landgebiete errichtet und wird geziert von Skulpturenschmuck, der auf Fischerei und Landwirtschaft hinweist. Das Gebäude wurde 1999 unter Denkmalschutz gestellt.