Die Ausstellung

Die Freiheit zu glauben – oder auch nicht zu glauben – ist im Grundgesetz verankert und ein wesentliches Menschenrecht. Doch nach wie vor wird um den konkreten Umfang dieser Freiheit gerungen, sei es bei den Themen Architektur, Schulunterricht oder Bestattungen. Die heutige Stadtgesellschaft ist zunehmend säkular, gleichzeitig religiös sehr vielfältig.

Glaubensfreiheit hat in Altona seit 1601 Tradition. Anders als im lutherischen Hamburg durften Mennoniten, Reformierte, Juden und Katholiken hier ihren Glauben offen leben.

Die Sonderausstellung spannt einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und zeigt, dass die Geschichte der Glaubensfreiheit eine Geschichte über Freiheiten und Grenzen ist.

Zur aktuellen Situation

Wir verurteilen die Terroranschläge in Israel und die Gewalt gegenüber den unschuldigen Menschen, die diesen Konflikt nicht verschulden. In Gedanken sind wir bei den Opfern des Anschlags und bei allen, die davon – auch hier in Hamburg – betroffen sind.

Als Museum wollen wir Orientierung bieten in der Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart. Und dazu beitragen, dass Diskriminierung und Hass in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.

Wir hoffen, dass unsere aktuelle Sonderausstellung „glauben und glauben lassen“ einen Gesprächsanlass bietet, um sich über die Bedeutung von Glaubensfreiheit auszutauschen. Und auch darüber, wie eine vielfältige Gesellschaft in gegenseitigem Respekt zusammenleben kann.

Rahmenprogramm

ANGEBOTE FÜR SCHULEN UND GRUPPEN

Für Schulklassen und andere Gruppen bieten wir ein umfangreiches Vermittlungsangebot mit Führungen, Museumsgesprächen und Workshops zur Ausstellung an. Bildungsempfehlungen: Geschichte, PGW, Ethik, Religionsunterricht für alle, Philosophie. Zu Angeboten für jüngere Kinder und zu barrierefreien Führungen, z. B. in Gebärdensprache beraten wir Sie gerne.

Beratung

Isabell Kremm / Heike Roegler

Bildung und Vermittlung

Tel. 040 428 135 1482

MUSEUMSGESPRÄCHE

Dauer: 60 Minuten / 90 Minuten

Buchbar über den Museumsdienst Hamburg

Tel. 040 4281310

info@museumsdienst-hamburg.de

www.museumsdienst-hamburg.de

MUSEUMSGESPRÄCH 1: VON HEUTE INS GESTERN

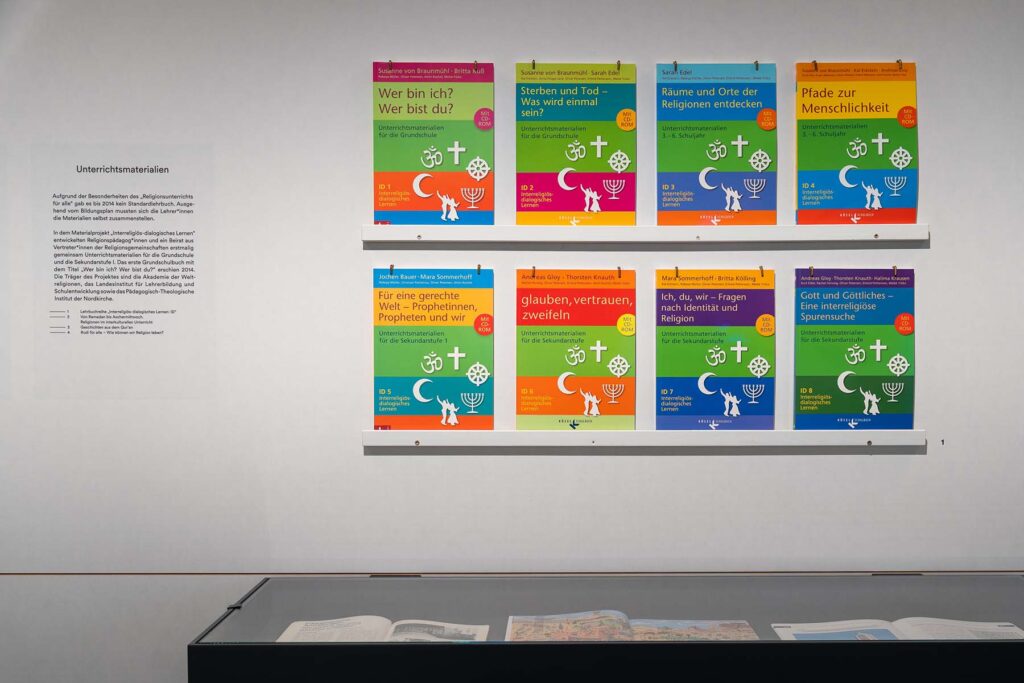

Seit 1949 garantiert das Grundgesetz Religionsfreiheit als Grundrecht. Die Gesellschaft wurde säkularer, die religiöse Landschaft vielfältiger und persönliche Glaubensinhalte individueller. Hamburg gilt nicht nur als Trendsetter für Säkularisierung, sondern auch als eine Hauptstadt des interreligiösen Dialoges. Nur hier gibt es den „Religionsunterricht für alle“ und Institutionen wie die Akademie der Weltreligionen. Auf Grundlage der Video-Interviews und persönlicher Geschichten entwickelt das Museumsgespräch Zugang zu verschiedenen aktuellen Themen rund um Glaubensfreiheit. Gemeinsam werden Fragen erkundet, die in Gegenwart und Vergangenheit ausgehandelt werden mussten.

MUSEUMSGESPRÄCH 2: AUS DER VERGANGENHEIT INS JETZT

Die Landesherren von Altona gewährten Minderheiten religiöse und wirtschaftliche Freiheiten. Im streng lutherischen Hamburg durften diese Gruppen ihren Glauben nicht ausüben. Sie ließen sich deshalb in Altona nieder, wo sie für diese Privilegien bezahlten. Die verschiedenen Glaubensgemeinschaften kamen mit wirtschaftlichen Netzwerken und trugen entscheidend zur Entwicklung Altonas bei. Das Museumsgespräch wirft Schlaglichter auf die Privilegien verschiedener Glaubensgemeinschaften ab dem 17. Jahrhundert, auf die Sichtbarkeit von Religion im Altonaer Stadtbild und die Aufklärung. Es entwickelt aus der Betrachtung historischer Ereignisse und Personen eine Brücke in die Gegenwart.

Bildungsurlaub

Schulisches Begleitmaterial

Bereits 2021 entstanden gemeinsam mit Religionslehrer*innen Unterrichtsmaterialien in gedruckter und digitaler Form. Sie können gedruckt im Museum abgeholt werden und hier heruntergeladen werden.

Begleitmaterial zur Ausstellung “Glaubensfreiheit. Gegeben und gefordert des Altonaer Museums – seit 1601” des Altonaer Museums. Erkundungswege für Schüler*innen der Klassenstufen 8 – 13 und Zugänge für die Grundschule. Hier kann das pdf-Dokument direkt heruntergeladen werden (3 MB).

Infos zum Hören

Mit freundlicher Unterstützung

Gefördert im Programm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft