Glaubensgemeinschaften im 17. Jahrhundert

Online Ausstellung GLAUBEN UND GLAUBEN LASSEN

Die Ausstellung “glauben und glauben lassen. Eine Ausstellung über Freiheiten und Grenzen” wird vom 27.09.2023 bis 15.07.2024 im Altonaer Museum gezeigt.

Wir haben die Freiheit zu glauben was wir wollen – oder auch nicht zu glauben. Religionsfreiheit steht im Grundgesetz und ist ein Menschenrecht. Im Alltag wird um dieses Recht gerungen. Architektur, Schulunterricht, Bestattungen – die Themen sind vielfältig. Erkunden Sie in dieser Ausstellung Fragen zur Geschichte und Gegenwart dieses Grundrechts.

In Altona gilt Glaubensfreiheit seit 1601. Die selbstständige Stadt Altona setzte schon damals einen Kontrapunkt zu Hamburg, das nur den lutherischen Glauben zuließ. Die beiden Straßen Große Freiheit und Kleine Freiheit, die bis 1938 zu Altona gehörten, erzählen mit ihren Namen diese Geschichte. Hier konnten religiöse Minderheiten Kirchen bauen und Friedhöfe anlegen. Heute ist die Hamburger Stadtgesellschaft religiös vielfältig und gleichzeitig zunehmend säkular.

Ausgehend von der besonderen Altonaer Geschichte wollen wir mit dieser Ausstellung die Gegenwart der Glaubensfreiheit in Hamburg befragen. Im Fokus stehen vielfältige Stimmen und persönliche Perspektiven. Sie sind ebenso wie die Ausstellung eine Einladung zum Dialog.

Glaubensvorteil als Standortvorteil

Aus einer kleinen Fischersiedlung wuchs Altona im 17. und 18. Jahrhundert zu einer bedeutenden Handelsstadt. Die Landesherren gewährten dort religiöse und wirtschaftliche Freiheiten. Angehörige religiöser Minderheiten, die im streng lutherischen Hamburg ihren Glauben nicht ausüben konnten, ließen sich deshalb in Altona nieder. Sie trugen entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.

Seit etwa 1580 duldeten die Landesherren gegen Bezahlung mennonitische und reformierte Geflüchtete aus den Niederlanden. 1601 gewährte Graf Ernst von Schauenburg ihnen Religions- und Gewerbefreiheit. Später wurden Generalprivilegien auch an katholische und jüdische Gemeinden verliehen. Das Altonaer Stadtrecht schließlich gewährte allen Gemeinden 1664 Glaubens- und Gewerbefreiheit.

Die eingewanderten Menschen brachten Handelskontakte aus ihren internationalen familiären Netzwerken mit. Anders als in Hamburg durften sie in Altona ihr Handwerk ausüben, ohne einer Zunft anzugehören. So konnten sie innovativere Produkte anbieten und ihre Preise frei festsetzen.

Was bedeuteten Privilegien im 17. Jahrhundert?

Mit einem Privileg gewährte ein Landesherr Einzelpersonen oder Gruppen gegen Bezahlung bestimmte Vorrechte. Privilegien bezogen sich auf wirtschaftliche Vorteile wie Steuer- und Gewerbefreiheit oder auf Freiheiten in der Religionsausübung. Die Schauenburger Landesherren erkannten, dass sie mit der Vergabe von Privilegien an religiöse Minderheiten in Altona Einnahmen erzielen konnten. Seit 1580 duldeten sie reformierte Glaubensgeflüchtete. 1594 ließen sie katholische Gottesdienste zu. 1601 wurde Reformierten und Mennoniten die Ausübung ihrer Religion gestattet. Menschen jüdischen Glaubens ließen sich seit 1612 als „Schutzjuden“ in Altona nieder. 1641 erhielten sie ein Generalprivileg von der dänischen Krone. Die neuen Einwohner*innen trugen zum wirtschaftlichen Wachstum des Ortes bei. Privilegien erloschen mit dem Tod der Landesherren. Erst im Altonaer Stadtrecht von 1664 wurde Religionsfreiheit als Privileg für alle Gemeinden festgehalten. Dennoch musste das Generalprivileg der jüdischen Gemeinden bis 1863 bei jedem Thronwechsel erneuert werden.

Die Straßen “Kleine Freiheit” und “Große Freiheit”

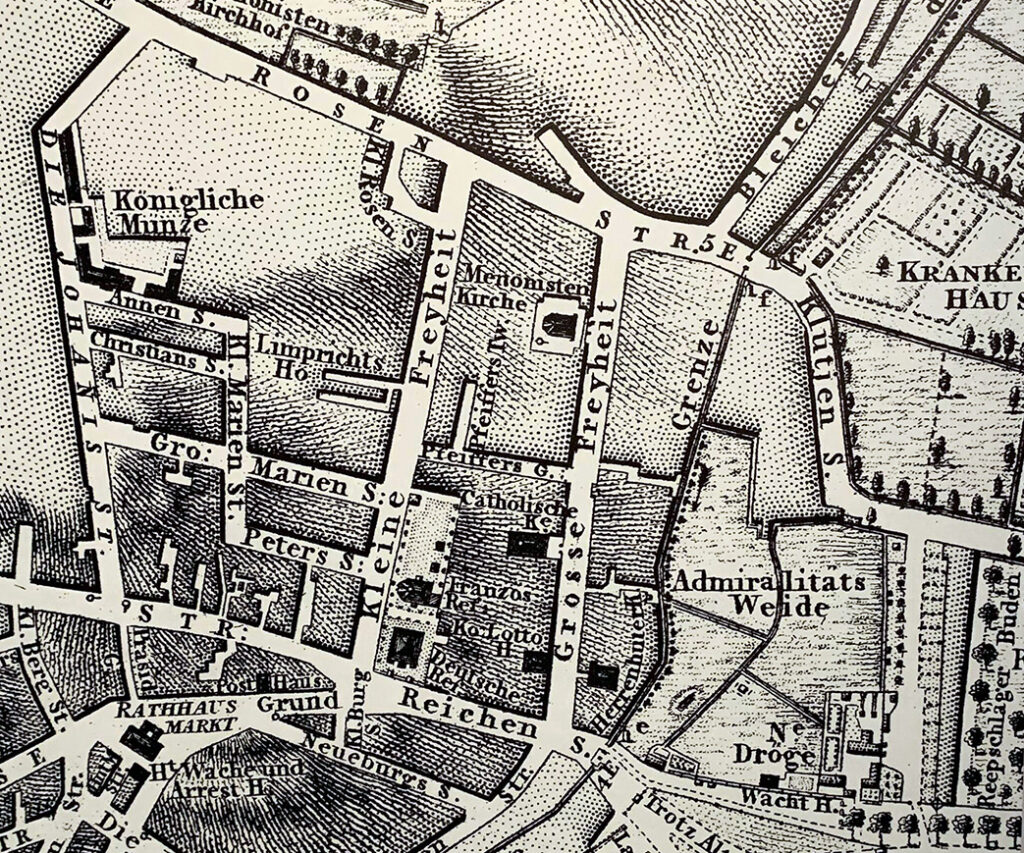

Ab etwa 1580 ließen sich mennonitische und reformierte Glaubensgeflüchtete im Norden von Altona nieder. Später wurde das Gelände „Freiheit“ genannt. 1601 gestattete Graf Ernst von Schauenburg ihnen nicht nur die Ausübung ihrer Religion, sondern sicherte ihnen auch Gewerbefreiheit für ihre Betriebe „in der Freiheit“ zu.

Freiheit bedeutete Freiheit vom Zunftrecht, aber auch die Freiheit, nach der Reformation eine nicht lutherische Religion auszuüben. Für dieses Privileg war eine jährliche Gebühr fällig. Es bildeten sich um 1610 zwei Straßenzüge, die Kleine Freiheit und die Große Freiheit. In dieser „Sonderwirtschaftszone“ entstanden später die Gotteshäuser der in Altona geduldeten reformierten, mennonitischen und katholischen Gemeinden.

GROSSE UND KLEINE FREIHEIT

An der Kleinen Freiheit errichteten die Reformierten ab 1603 ihr Gotteshaus und ihren Friedhof. Die Mennonit*innen erbauten ab 1673 ihr Gotteshaus „Große Freiheit“. Ihr 1678 eingerichteter Friedhof lag an der heutigen Paul-Roosen-Straße. Seit 1723 befindet sich an der Großen Freiheit die katholische Kirche St. Josef mit einem Friedhof.

Die Glaubensgemeinschaften im 17. Jahrhundert

Die lutherische Konfession

Die Reformation geht auf Martin Luther zurück. Mit seinen Schriften und der ersten deutschen Bibelübersetzung wollte er die katholische Kirche reformieren, also erneuern. In der Folge spaltete sich das westliche Christentum in eine katholische und eine evangelische Kirche. Die Reformationsbewegung selbst teilte sich in die lutherische und die reformierte Konfession. 1528 entschied sich der Hamburger Rat für die Reformation. 1529 legte der „Lange Rezess” fest, dass in Hamburg allein die „Luthersche Lehre” zu gelten habe. Sowohl der katholische Glaube als auch andere protestantische Bekenntnisse waren fortan verboten. Die Landesherren der Grafschaft Pinneberg blieben katholisch. 1554 konvertierte Otto IV. von Schauenburg zum Protestantismus. Damit wurde Altona lutherisch. Jedoch gewährten die Landesherren ihren Untertanen religiöse Freiheiten gegen Bezahlung.

Evangelisch-reformierter Glaube

Der evangelisch-reformierte Glaube geht auf die von Ulrich Zwingli und Johannes Calvin geprägte Schweizer Reformation zurück. Bei den Reformierten nimmt die Bibel die zentrale Stelle ein. Eine Kirchenhierarchie wird abgelehnt, die Gemeinden treffen alle Entscheidungen eigenverantwortlich. Ab 1529 fand der reformierte Glaube auch in Frankreich und in den Niederlanden viel Zulauf.

Nach 1566 flüchteten Reformierte aus den Niederlanden vor Verfolgung durch die katholischen Herrscher nach Hamburg. Ab etwa 1580 ließen sie sich auch in Altona nieder. Da ihre Gottesdienste in Hamburg verboten waren, gründeten sie 1588 eine Gemeinde in Stade. 1602 wurde die Reformierte Gemeinde in Altona gegründet. 1686 spalteten sie sich in eine deutsche und eine französische Gemeinde auf. Die Zahl der aus Frankreich vertriebenen Hugenottinnen und Hugenotten war stark gewachsen.

FotoSHMH/Arne Bosselmann

Der mennonitische Glaube

Grundsätze des mennonitischen Glaubens sind die Erwachsenentaufe, die Eides- und Kriegsdienstverweigerung sowie das Priestertum aller Gläubigen. Mennonitisch Gläubige lehnen die Kindstaufe ab, da sie eine bewusste Entscheidung für die Taufe für

unabdingbar erachten. Sie bilden die älteste Freikirche der Welt, ihre Gemeinden sind eigenständig. Der Name wurde 1544 erstmals verwendet und geht zurück auf den niederländischen Theologen Menno Simons.

Insbesondere in den Spanischen Niederlanden litten mennonitisch Gläubige unter Verfolgung und Vertreibung. Ab etwa 1575 ließen sie sich in Altona nieder. Graf Ernst von Schauenburg gewährte ihnen 1601 religiöse und wirtschaftliche Privilegien. Dies war die Geburtsstunde der Mennonitengemeinde zu Altona. Als die „Stillen im Lande” lebten sie ihren Glauben zurückgezogen.

Sefarden und Aschkenasen

Im späten 15. Jahrhundert wurden Menschen jüdischen Glaubens in vielen europäischen Ländern verfolgt. Die „portugiesischen” Jüdinnen und Juden, die sogenannten Sefarden, flohen seit 1492 vor der katholischen Inquisition aus Spanien und Portugal nach Hamburg.

Auch die „,hochdeutschen” Jüdinnen und Juden, die Aschkenasen, wurden in vielen deutschen Gebieten vertrieben. Die Aschkenasen erhielten 1612 ein erstes Generalprivileg zur Niederlassung in Altona, das jedoch immer wieder erneuert werden musste. Die beiden jüdischen Gruppen lebten in Altona und Hamburg: In Altona durften sie Grund besitzen, Synagogen bauen und einen Friedhof anlegen. Hamburg war jedoch der attraktivere Handelsplatz. Dort lebten einige Aschkenasen als „Altonaer Gemeinde in Hamburg”.

Das katholische Bekenntnis

Bis 1528 war das katholische Bekenntnis in Hamburg Staatsreligion. Reformation und Verabschiedung des „Langen Rezesses” von 1529 führten dazu, dass Hamburg streng lutherisch wurde. Katholisch gläubige Menschen wurden in Hamburg nicht mehr geduldet. Messen wurden verboten, Priester und Mönche der Stadt verwiesen. Der florentinische Kaufmann Alessandro della Rocca legte den Grundstein für die älteste heute noch bestehende katholische Gemeinde Norddeutschlands. 1594 erkaufte sich der in Hamburg ansässige della Rocca beim Schauenburger Grafen Adolf XIV. das Recht, Gottesdienste in Altona abzuhalten. Frederik III. von Dänemark bestätigte dieses Privileg erneut. So erhielt die Gemeinde am 16. Mai 1658 das unbefristete Recht auf freie Religionsausübung. 1660 baute sie ihre erste Kapelle an der Großen Freiheit.

GLAUBENSORTE IM 17. JAHRHUNDERT

Die Privilegien der Schauenburger Grafen und der dänischen Könige erlaubten es den verschiedenen Glaubensgemeinschaften, Grundbesitz zu erwerben, Friedhöfe anzulegen und Gotteshäuser zu errichten. Das Privileg, eigene Orte zu besitzen und zu gestalten unterschied Altona erkennbar von Hamburg. An den beiden Straßen „Große Freiheit“ und „Kleine Freiheit“ war die Vielfalt der Religionen besonders sichtbar. Auch die beiden Synagogen und der Eruw zeugten von der wahrnehmbaren Glaubensvielfalt in Altona.

Die erste Kirche in Altona wurde 1603 von den Reformierten errichtet. Sehr zum Missfallen der Lutheraner*innen, die zwar die Mehrheit der Bevölkerung waren, doch erst 1649 ihr eigenes Gotteshaus bauen konnten. Dennoch prägte die lutherische Staatsreligion das Stadtbild weithin sichtbar durch ihre Kirchtürme. Allen anderen Glaubensgemeinschaften war trotz aller Privilegien der Bau von Kirchtürmen verboten.

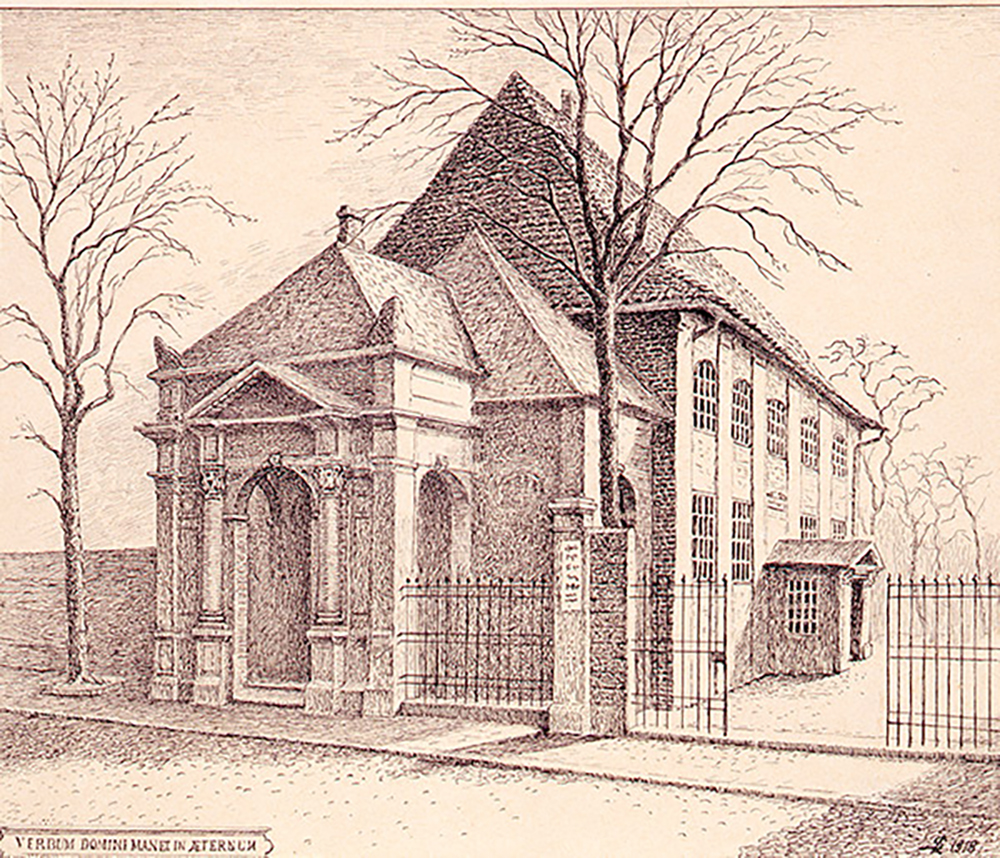

Die mennonitische Gemeinde an der “Großen Freiheit”

In den ersten Jahrzehnten nach der Gemeindegründung 1601 besaß die mennonitische Gemeinde kein eigenes Kirchengebäude. Gottesdienste hielten sie im Privathaus ihres Diakons Paul Roosen ab. 1675 errichtete die Gemeinde das erste Gotteshaus, eine Holzkirche an der Großen Freiheit. Um den Bau zu finanzieren, gaben die mennonitischen Reeder fünf Prozent ihres Erlöses aus dem Walfang des Jahres 1673 an die Gemeinde ab. Nahe der Kirche, in der heutigen Paul-Roosen-Straße, entstand 1678 der erste mennonitische Friedhof. Im Schwedenbrand 1713 wurde die Holzkirche von Soldaten niedergebrannt. Dank der Spenden der Gemeindemitglieder konnte an derselben Stelle 1716 eine neue Kirche aus Backstein errichtet werden. Um 1900 hatte sich die Große Freiheit zum Ausgehviertel entwickelt. 1915 verlegte die Gemeinde ihren Sitz in eine neu gebaute Kirche an der Mennonitenstraße in Altona-Nord.

Jüdische Glaubensorte und Einrichtungen in AltonA

Bis Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die kleinen jüdischen Gemeinden in Altona keine Gotteshäuser. Den Hamburger Gemeinden war Grundeigentum und der Bau von Synagogen verboten. Sie nutzten Beträume in Wohnhäusern als „Schul” für religiöse Versammlungen. Jüdisch Gläubige brauchen kein geweihtes Gotteshaus, sondern einen Minjan: die Versammlung zehn mündiger jüdischer Männer. 1611 wurde in Altona der erste jüdische Friedhof eingerichtet. 1684 wurde als erster Synagogenneubau der Region die aschkenasische Synagoge an der Kleinen Papagoyenstraße fertiggestellt. Die Sefarden bauten erst 1771 eine Synagoge an der Bäckerstraße. Der Bau der Synagogen war erlaubt, dennoch wurden die beiden Synagogen in Hinterhöfen errichtet. Heute ist keine der Synagogen erhalten. Im Stadtbild war das Judentum durch den Eruw sichtbar, eine symbolische Grenze aus Draht zur Einhaltung der Sabbat-Regeln.

Sehen Sie hier das Modell der Synagoge Bäckerstraße in Altona, veröffentlicht in:

Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte.

Reformierte an der “Kleinen Freiheit”

Altonas erste Kirche wurde 1603 von der Reformierten Gemeinde an der Kleinen Freiheit errichtet. Im 1602 erteilten Privileg hatte Graf Ernst von Schauenburg den Reformierten ein Gotteshaus mit Friedhof gewährt. Gebaut wurden eine größere Kirche für den Gottesdienst auf Deutsch und Niederländisch sowie eine kleine für den französischsprachigen. Der Prediger erhielt ein Wohnhaus. Nach einem Brand wurden beide Kirchengebäude bis 1661

wieder aufgebaut. 1911 ließ die Gemeinde ein klassizistisches Wohnhaus an der Palmaille zur Kirche umbauen. Der traditionsreiche Standort an der Kleinen Freiheit wurde als unpassend empfunden, da sich die Straße zum Ausgehviertel entwickelt hatte. Seit 1966

nutzt die evangelisch-reformierte Gemeinde einen von Benedikt Huber entworfen Kirchenbau an der Palmaille.

Die lutherische Gemeinde an der Königstraße

Die lutherische Gemeinde in Altona konnte erst 1649 ein eigenes Gotteshaus am Ort der heutigen Trinitatiskirche errichten. Vorher mussten sie die Gottesdienste im benachbarten Ottensen besuchen und wurden dort beerdigt. 1694 erhielt die lutherische Kirche einen neuen Turm, der zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Zur eigenständigen Probstei wurde Altona erst 1737 erhoben. Das baufällige Kirchengebäude wurde 1742 bis 1743 durch einen großen barocken Neubau nach Plänen des Baumeisters Cay Dose ersetzt.

Ab 1718 gab es mit der Heilig-Geist-Kapelle ein weiteres Gebäude für lutherische Gottesdienste in Altona. Die Kapelle gehörte zum 1713 an der Königstraße gegründeten

Reventlow-Stift. Sie wurde vom Altonaer Stadtbaumeister Claus Stallknecht in barockem Stil gestaltet. Ihr Dachreiter mit den Glocken war von weitem erkennbar.

Die katholische Kirche an der “Großen Freiheit”

Der florentinische Kaufmann Alessandro della Rocca hatte 1594 das Recht erkauft, katholische Gottesdienste in Altona abzuhalten. Sie wurden in einem Privathaus an der Großen Freiheit gefeiert. 1660 erwarb die Gemeinde dort ein weiteres Haus, das zur Kapelle umgebaut wurde. Sie wurde im Schwedenbrand 1713 zerstört. Mit Spenden wurde daraufhin die Barockkirche St. Joseph gebaut. 1718 wurde der Grundstein gelegt, 1723 vollendete der österreichische

Baumeister Melchior Tatz den Bau der Kirche. Sie war die erste katholische Kirche Nordeuropas, die nach der Reformation errichtet wurde. In der Krypta wurden ranghohe Personen und Priester bestattet. Zusätzlich gab es einen Friedhof neben der Kirche. Er wurde 1871 auf eine Parzelle des lutherischen Friedhofs am Diebsteich verlegt. St. Joseph in der Großen Freiheit besteht bis heute.

Short Story: Christianeum

Der dänische König Christian VI. gründete im Jahr 1738 das heute noch bestehende Gymnasium Christianeum. Vorläufer der Institution waren die 1638 gegründete städtische Lateinschule sowie die 1724 eröffnete Friedrichschule. Als akademisches Gymnasium für Jungen verfügte es über eine „Selecta“. In dieser besonderen Klassenstufe wurden angehende Akademiker gezielt auf das Universitätsstudium vorbereitet.

Das Christianeum war eines der ersten Gymnasien, das Bildung unabhängig von der Religionszugehörigkeit ermöglichte. Bereits 1749 schrieb sich der erste jüdische Schüler ein, zwischen 1778 und 1815 besuchten 110 jüdische Schüler das Christianeum, unter ihnen der Philosoph Salomon Maimon. Mit Johann Bernhard Basedow lehrte auch einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärungspädagogik am Christianeum. Viele spätere Aufklärer waren Absolventen der Schule.

GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN UND IHRE WIRTSCHAFLTICHEN NETZWERKE

Dank der Glaubens- und Gewerbefreiheit wuchs Altona stetig. Die Altonaer Landesherren gewährten Privilegien vor allem für wirtschaftlich starke und gut vernetzte Gruppen. Geflüchtete jüdischen Glaubens, Mennonit*innen und Reformierte kamen mit internationalen familiären Netzwerken und nutzen sie für ihre Handelsaktivitäten. Insbesondere der Fernhandel ließ Altona im 18. Jahrhundert nach Kopenhagen zur zweitgrößten Stadt im dänischen Gesamtstaat aufsteigen. Diese Zeit wurde deshalb auch Altonas „Goldenes Zeitalter“ genannt.

Die Altonaer Unternehmer nutzten die Nähe zu Hamburg. Während Altona seit 1664 Nordeuropas erster Freihafen war und Schiffe hier unter dänischer Flagge fahren konnten, ermöglichten Hamburger Bank und Börse Zugang zum internationalen Geldverkehr. Nicht selten betrieben Altonaer Kaufleute eine Firma in Hamburg. Umgekehrt unterhielten etliche Handelsherren mit Wohn- und Firmensitz in Hamburg auch Firmenniederlassungen in Altona oder hatten Sommerhäuser am Elbufer.

DIE AUFKLÄRUNG: RUF NACH RELIGIÖSER TOLERANZ

Ende des 17. Jahrhunderts begann die Aufklärung. Vernunft sollte zum Ausgangspunkt des Denkens und Handelns werden. Alle Menschen sollten sich des eigenen Verstandes bedienen und durch Bildung Vorurteile überwinden. Zentral war die Vorstellung eines Naturrechts, das von Religionen und Gesellschaftsvorstellungen unabhängig war. Allen Religionen und anders Denkenden sollte mit Toleranz begegnet werden. Diese neue Geisteshaltung ermöglichte Kontakt und Zusammenarbeit von Menschen aus christlichen und jüdischen Kontexten.

Dank weniger strenger Zensur konnten in Altona, anders als in Hamburg, mehr aufklärerische Schriften verlegt werden. Es herrschte aber ein reger Austausch zwischen beiden Städten. Prominente Altonaer Aufklärer waren Johann Friedrich Struensee und Salomon Ludwig Steinheim.

Überkonfessionelle Gesellschaften übernahmen nun Aufgaben in Armenfürsorge und Bildung, die vorher Religionsgemeinschaften vorbehalten waren. Beispielhaft waren die Patriotische Gesellschaft von 1765 in Hamburg und das Altonaische Unterstützungs-Institut, das 1799 gegründet wurde.

Short Story: Nachbarschaften im 19. Jahrhundert

Seit dem 16. Jahrhundert leben in Altona Menschen verschiedenen Glaubens. Aber wie wohnten sie? Waren Wohnquartiere nach Religionen getrennt? Erst im 19. Jahrhundert gibt es Statistiken zur Wohnsituation. Die Volkszählungslisten zeigen, dass um 1850 fast überall Angehörige verschiedener Religionen zusammenlebten, oft sogar im selben Haus.

1835 lebten viele Jüdinnen und Juden im Quartier Kirchenstraße bei der aschkenasischen Synagoge. Diese Nachbarschaft war jedoch kein „Judenviertel“, sondern religiös gemischt: 60% waren lutherischen, 39 % jüdischen Glaubens. 1860 waren nur noch 9,8% der Anwohner*innen jüdisch und 88% lutherisch. Ein besonderes Beispiel für gemischt religiöses Zusammenleben ist das Haus Kirchenstraße Nr. 16. Es hatte 1860 sieben jüdische, drei katholische, eine reformierte und 14 lutherische Bewohner*innen.

Überkonfessionelle Institutionen

Jüdisch-christliche Freundschaft und Salonkultur

Um 1800 entwickelte sich eine Kultur jüdisch-christlicher Freundschaften bei Teegesellschaften und musikalischen Abenden in bürgerlichen Salons. Man tauschte sich über Literatur, Kunst, Politik sowie Aufklärung und Emanzipation aus. In dieser Kultur wurden Jüdinnen und Juden gleichberechtigt akzeptiert. In der Öffentlichkeit diskutierte man in Form von Schriften und Publikationen in Journalen.

Oft waren jüdische Frauen die Gastgeberinnen der Salons, so zum Beispiel die konvertierte Jüdin Rosa-Maria Assing. Sie empfing jüdische und christliche Aufklärer aus Hamburg und Altona. Im Vergleich zu Berlin, dem Zentrum der Salonkultur, fanden Begegnungen in Hamburg und Altona später und zaghafter statt, obwohl es viele geschäftliche Kontakte zwischen jüdisch und christlich Gläubigen gab.

Altonaisches Unterstützungs-Institut

Das am 28. Januar 1799 gegründete Altonaische Unterstützungs-Institut AUI setzte sich für Sozialfürsorge und Gewerbeförderung ein. Neu war das Prinzip der überkonfessionellen Fürsorge. Hilfe für sozial Schwache war zuvor eine Aufgabe der Religionsgemeinschaften. Nun konnten in Not geratene Einwohner*innen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit unterstützt werden. Ebenfalls unabhängig von Glauben und Konfession erhielten Schulen, Vereine und die Kinderfürsorge zinsfreie Darlehen und Spenden.

1801 gründete das AUI eine Sparkasse. Sie entwickelte sich zu ihrem wichtigsten Betätigungsfeld. Sparguthaben sollten es Menschen ermöglichen, eine Existenz aufzubauen. Über die Erträge des Bankgeschäftes konnten wohltätige Vorhaben finanziert werden. 1939 wurde das AUI aufgelöst und in die Hamburger Sparkasse überführt.

ANTISEMITISMUS

Der Begriff geht auf den Hamburger Wilhelm Marr zurück, der 1879 die „Antisemitenliga“ zur Bekämpfung der jüdischen Emanzipation gründete. Als einer der ersten Autoren trug er keine religiösen Argumente vor, sondern politisch-nationale. Er sprach Menschen jüdischen Glaubens die Fähigkeit ab, sich in eine christliche Nation zu integrieren.

Heinrich von Treitschke bezeichnete die deutschen Jüdinnen und Juden 1879 als „Gefahr“ für die nationale Einigung. Seine Ausführungen gipfelten in der Bezichtigung: „Die Juden sind unser Unglück“. 1880 forderte eine „Antisemitenpetition“ die Aufhebung der rechtlichen Gleichstellung und den Ausschluss von Juden aus dem Staatsdienst. Die Kampagne fand hohe Aufmerksamkeit. Theodor Mommsen war einer der wenigen nicht-jüdischen Wissenschaftler, der sich dagegen aussprach. Auch eine Gegenpetition fand schließlich prominente Unterstützer.

Um 1880 definierte sich der Antisemitismus als politische Einflussnahme gegen die jüdische Emanzipation. Heute versteht man darunter alle Formen von Judenhass, pauschaler Judenfeindschaft, Judenfeindlichkeit oder Judenverfolgung.

Short Story: “Altonaer Blutsonntag”

Ein SA-Aufmarsch durch Altona am 17. Juli 1932 endete mit 18 Todesopfern. Als Reaktion auf diesen „Altonaer Blutsonntag“ fand kurz darauf ein „Not-Gottesdienst“ statt. Das „Altonaer Bekenntnis“ formulierte schließlich die Distanz der Kirche zu politischen Erweckungsbewegungen aller Art und grenzte die Aufgaben von Kirche und Staat voneinander ab. Es richtete sich nicht spezifisch gegen den Nationalsozialismus. Die einzigartige kirchliche Stellungnahme wurde am 11. Januar 1933, kurz vor Hitlers Machtübernahme, in St. Trinitatis verlesen.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die lutherische Kirchenorganisation „gleichgeschaltet“. Im „Kirchenkampf“ versuchten die „Deutschen Christen“ die wichtigsten Ämter in der Kirchenhierarchie zu besetzen. Die „Bekennende Kirche“ rang um Distanz zum NS-Staat. Die Autoren des „Altonaer Bekenntnisses“ wandten sich beiden Strömungen zu.

RELIGION IM NS-STAAT

Die Weimarer Reichsverfassung gewährte 1919 erstmals Religionsfreiheit und vollzog die Trennung von Kirche und Staat. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurden jedoch demokratische Rechte insgesamt aufgehoben. Religiöse Betätigung wurde nur innerhalb der Grenzen der nationalsozialistischen Ideologie gestattet. Deshalb wurden die Zeugen Jehovas verboten. Die evangelischen Landeskirchen wurden „gleichgeschaltet“. Die „Deutschen Christen“ wollten den protestantischen Glauben der nationalsozialistischen Ideologie anpassen und Christen, die vom Judentum konvertiert waren, ausschließen. Die „Bekennende Kirche“ versuchte, die nationalsozialistische Einflussnahme einzugrenzen.

Die Judenverfolgung im Nationalsozialismus hatte keine religiösen Gründe. Im Zentrum der nationalsozialistischen Ideologie stand die falsche Vorstellung, die „arische Rasse“ habe einen höheren Wert als andere. Damit begründeten die Nationalsozialisten die systematische Entrechtung und die Ermordung von Menschen jüdischer Herkunft oder von Sinti und Roma.

GRUNDRECHT RELIGIONSFREIHEIT

Art. 4 GG

- Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

- Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

- Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Art. 7 GG

- Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

- Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.

- Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach.

Das Grundgesetz, das 1949 vom Parlamentarischen Rat formuliert wurde, definiert die Religionsfreiheit in Artikel 4 als Grundrecht. Alle haben das Recht zu glauben, was sie möchten. Aber ebenso das Recht, nicht zu glauben. Diese “negative Glaubensfreiheit” wurde erstmals in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 festgeschrieben, es gab sie zuvor nicht. Vor dem Hintergrund der NS-Diktatur formuliert das Grundgesetz ausdrücklich, dass es nicht allein um die Freiheit des Glaubens, sondern auch des Gewissens und der Weltanschauung geht. Der Staat selbst ist weltanschaulich neutral und nicht religiös definiert. Diese Freiheiten stehen sehr weit vorn im Grundgesetz. Sie folgen den Artikeln zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, zu persönlichen Freiheitsrechten und zum Gleichheitsgebot.

Artikel 7 des Grundgesetzes definiert das Schulwesen. Die Regelung des Religionsunterrichts in staatlichen Schulen ist ein wichtiger Aspekt. Der Staat ist religiös-weltanschaulich neutral. Deshalb beauftragt er mit der Durchführung des Religionsunterrichts die Religionsgemeinschaften – dies waren 1949 die christlichen Kirchen. Heute braucht es weitere Regelungen und Verträge auf Ebene der Bundesländer, um die größere Vielfalt der Religionen abzubilden. Hamburg schloss deshalb Staatsverträge nicht nur mit den großen christlichen Kirchen, sondern auch mit der Jüdischen Gemeinde, der SCHURA als Vertretung der Muslim*innen und den Alevit*innen. Nur in Hamburg gibt es den “Religionsunterricht für alle” als besondere Unterrichtsform.

Religiosität nach 1949

Die gesellschaftliche Bedeutung von Religion veränderte sich nach 1949. Die Gesellschaft wurde insgesamt säkularer, die religiöse Landschaft vielfältiger und persönliche Glaubensinhalte individueller. Religion verschwand nicht. Aber anders als in den vergangenen Jahrhunderten war es für den Einzelnen nicht mehr lebensnotwendig, Teil einer Glaubensgemeinschaft zu sein. Hamburg gilt heute einerseits als eine Hauptstadt der Säkularisierung und ist gleichzeitig ein Zentrum des interreligiösen Dialogs.

Eine von der Bertelsmann Stiftung 2018 veröffentlichte Studie zeigt, dass Religionsfreiheit im privaten Bereich von fast allen befürwortet wird. Die öffentlich sichtbare religiöse Pluralität wird jedoch sehr viel weniger akzeptiert. Ein weiteres Ergebnis:

“Je häufiger man einander trifft, desto besser wird das Verhältnis.”

Neue Religionen, neue Gemeinden

In mehreren Migrationsphasen kamen nach 1945 Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen nach Hamburg. Neue Gemeinden entstanden, bestehende Gemeinden vergrößerten und veränderten sich.

Nach den Vertreibungen um 1945 war ab 1955 vor allem die Arbeitsmigration im Zuge der Anwerbeabkommen maßgeblich. Es kamen Arbeiter*innen verschiedenen Glaubens aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Südkorea, Tunesien, Portugal und Jugoslawien. Buddhistische Vietnames*innen kamen als Boatpeople nach 1975 an. Über das “Kontingentflüchtlingsgesetz” kamen ab 1991 Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen UdSSR. Die EU-Osterweiterung 2004 brachte vor allem katholischen Gemeinden Zulauf. Auch mit der jüngsten Einwanderung unter anderem aus Syrien, Nigeria, Togo und anderen afrikanischen Ländern nahm die Vielfalt der Religionen zu.

Short Story: Klein Istanbul auf der Sietas-Werft

Die Arbeiter*innen der Sietas Werft in Neuenfelde nannten die Barackensiedlung, in der sie lebten, Kücuk Istanbul – Klein Istanbul. In einer umgebauten Wohnbaracke entstand die gleichnamige Moschee. Es war das erste von muslimischen Arbeiter*innen geschaffene Gebetshaus in Hamburg.

Ein aus Holz und Schiffsstahl selbst gebautes Lesepult für den Koran, auch Rahle genannt, ist ein Zeugnis für die pragmatische religiöse Organisation in den 1960er Jahren, die durch die oft kurzfristigen Arbeitsverhältnisse entstand.

1998 bezog die Gemeinde ein neues, größeres Gebäude, in dem sie bis heute ansässig ist.

GLAUBENSRÄUME

Für viele Religionen ist ein gemeinsamer Raum mit einer besonderen Gestaltung ein wesentlicher Ausdruck des Glaubens. Hier kommen Gläubige zu religiösen Handlungen zusammen, hier ist Platz für gemeinsame Aktivitäten oder Feste. Eine besondere Architektur verleiht dem Glauben nach außen Ausdruck. Aber ebenso wie in der Vergangenheit sind neue Glaubensräume auch heute immer wieder Anlass für Diskussionen. Wie sichtbar darf und soll die religiöse Vielfalt im Stadtbild sein?

In den 1950er und 1960er Jahren entstanden mit der Synagoge in Eimsbüttel, der Imam-Ali-Moschee an der Alster und der Fazle-Omar-Moschee sowie der russisch-orthodoxen Kirche in Stellingen neue wiedererkennbare Glaubensräume. Neubauten sind jedoch die Ausnahme. Die meisten neuen Glaubensräume entstehen durch Umnutzung und Umwidmung. Aber auch der Umgang mit den zerstörten Synagogen wirft Fragen auf.

Hamburgs älteste Moschee: Die Fazle-Omar-Moschee

1957 wurde die Fazle-Omar Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde eingeweiht. Das Vorhaben traf in der Stadt auf breite Unterstützung. Ihr Bau in einem Wohngebiet wurde auch von deutschen Banken finanziert. Der Architekt war ein zum Ahmadi konvertierter Deutscher. Der Neubau mit kleinen Minaretten ist der erste Moscheebau der Nachkriegszeit in Deutschland. Sie ist

die älteste Moschee Hamburgs und die drittälteste in Deutschland. Seit 1994 nutzt die wachsende Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat auch die Räume einer ehemaligen Metallfabrik in Schnelsen. Die dort eingerichtete Bait-ur-Rasheed Moschee mit ihren baulich angedeuteten Minaretten ist eine der größten Moscheen Hamburgs.

Gründung eines Arbeitervereins: Centrum Moschee

Die Geschichte der Centrum Moschee, Merkez Camii, steht beispielhaft für den Weg vieler muslimischer Gemeinden von nicht wahrnehmbaren Gebetsräumen in Hinterhöfen zu einer sichtbaren Moschee. Die 1964 gegründete sunnitische „Gesellschaft der türkischen Arbeiter in Hamburg und Umgebung zur Gründung und Erhaltung einer Moschee e.V.” traf sich in einem Wohnzimmer, in Hinterhofgebäuden und einem Kellerraum. 1977 kaufte sie das Hammonia-Bad

in der Böckmannstraße in St. Georg und richtete die Merkez Camii ein. Ein 1990 angefügter Neubau machte das Gebäude mit einer Kuppel und zwei Minaretten als Moschee erkennbar. 2009 wurden die Minarette zu einem Kunstprojekt. 1999 eröffnete der angrenzende Lindenbazar.

Al-Nour: Außen Kirche, innen Moschee

Die Al-Nour Moschee ist die erste Moschee in Deutschland in einer umgebauten christlichen Kirche. Die ehemalige Kapernaum-Kirche in Horn wurde nach zehn Jahren Leerstand von der sunnitischen Al-Nour Gemeinde gekauft und restauriert. Der Eröffnung 2018 gingen acht Jahre erfolgloser Suche nach einem neuen Gebetsraum voraus. Es gelang der Gemeinde nicht, ein Grundstück für einen Neubau zu erwerben.

Nicht nur der Umbau, sondern auch der Dialog der Gemeinde im Stadtteil und mit Vertretern anderer Glaubensrichtungen und staatlichen Institutionen erhielt viel Aufmerksamkeit. Die Gemeinde wurde für ihre Integrationsarbeit ausgezeichnet. Das Islamische Zentrum Al-Nour e.V. war 1993 gegründet worden, ihr erster Gebetsort war eine Tiefgarage in St. Georg.

Mahnmal für eine zerstörte Synagoge

1906 wurde am Bornplatz die neue Hauptsynagoge der Deutsch-Israelitischen Gemeinde eingeweiht. Sie war die größte Synagoge Norddeutschlands und stand frei sichtbar an einem öffentlichen Platz. Der von Ernst Friedheim und Semmy Engel entworfene neoromanische Prachtbau bot 1.200 Menschen Platz. Das Wahrzeichen der jüdischen Gemeinde Hamburgs wurde in der Pogromnacht am 9. November 1938 verwüstet. Den Abriss 1939 musste die Gemeinde bezahlen.

Seit 1988 erinnern ein Bodenmosaik der Künstlerin Margrit Kahl und Gedenktafeln an die Synagoge. Der Platz wurde 1990 nach dem dort tätigen und 1942 ermordeten Rabbiner Joseph Carlebach umbenannt. Ein Wiederaufbau der Synagoge wird seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle zu Jom Kippur am 9. Oktober 2019 diskutiert. Eine Studie bestätigte 2022 die Machbarkeit.

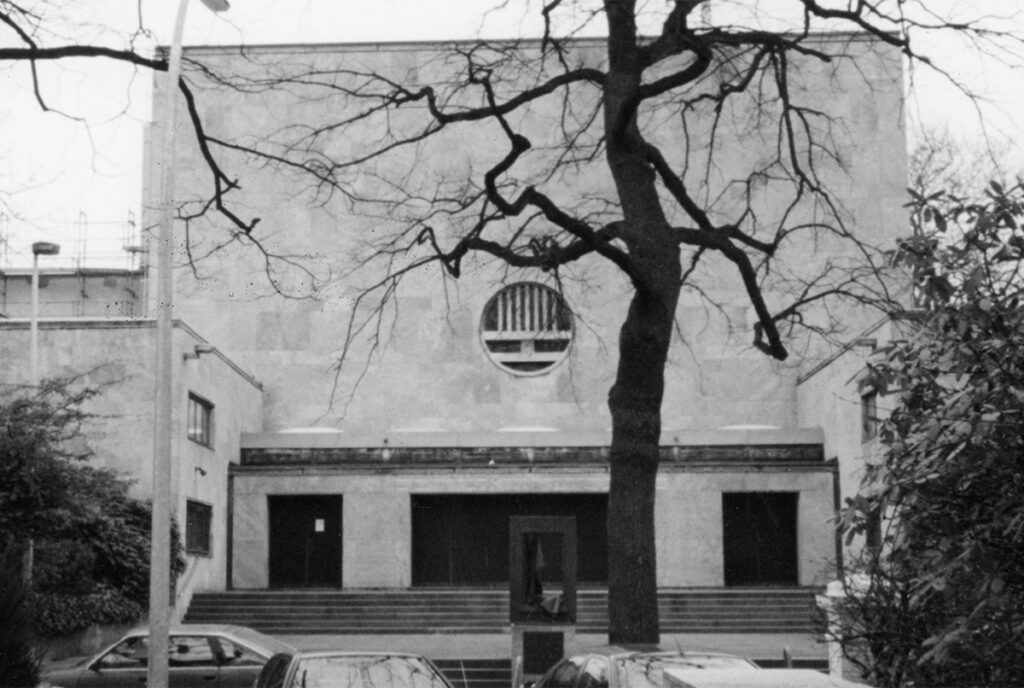

Fast vergessen: Die Tempel der jüdischen Reformgemeinde

1817 wurde in Hamburg der liberale Neue Israelitische Tempel-Verein gegründet. Die jüdische Reformgemeinde wuchs schnell. Ihr zweiter Tempel war ein Neubau des Architekten Johann Hinrich Klees-Wülbern im Hinterhof der Poolstraße11-14 in der Neustadt. Der Sakralbau im klassizistisch-neogotischen Stil wurde 1844 eingeweiht. Heute ist vom Tempel in der Poolstraße nur eine denkmalgeschützte Ruine erhalten, die vom Verfall bedroht ist. Die Gemeinde wünscht sich den Erhalt als Begegnungsstätte oder Museum. Die liberale Gemeinde zog 1931 in einen Neubau in der Oberstraße 120 in Harvestehude um. Der monumentale Tempel wurde von den Architekten Felix Ascher und Robert Friedmann im Bauhausstil errichtet. Nach den Verwüstungen der Pogromnacht 1938 wurde das Gebäude zwangsverkauft. Seit 1953 gehört es dem NDR und wird bis heute als Konzert- und Sendesaal genutzt.

Neubau im traditionellen Stil: Kirche des heiligen Prokopij

1965 wurde die Kathedralkirche der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland in Stellingen geweiht. Die Prokopkirche im traditionellen russischen Stil des Architekten Alexander Nürnberg bietet 250 Gläubigen Platz. Ihr Namenspatron

ist Prokop von Lübeck, ein Kaufmann der Hanse aus dem 13. Jahrhundert, der zum orthodoxen Glauben übertrat. Ein Vorläufer der Kirche war eine 1902 eingerichtete Kapelle in einer Wohnung in Harvestehude, sie wurde von russischen Kaufleuten genutzt. Die russisch-orthodoxe Gemeinde wuchs durch die Immigrationswellen aus Russland nach

der Oktoberrevolution 1917 und nach dem zweiten Weltkrieg 1945. Die britische Militärregierung stellte der Gemeinde nach 1945 ein Trümmergrundstück in Harvestehude zur Verfügung, wo die erste Prokopkirche entstand. Als dort eine Schule gebaut werden sollte, erhielt die Gemeinde ein Grundstück in Stellingen für einen Neubau.

Leben und meditieren: Das Buddhistische Zentrum

Hamburger Buddhist*innen gründeten in den 1970er Jahren eine Wohngemeinschaft im Univiertel, aus der verschiedene buddhistische Zentren entstanden. Eines davon ist das 1978 gegründete Buddhistische Zentrum Hamburg in der Altonaer Thadenstraße.

Das vormals von einer Schiffszimmerei genutzte Grundstück wurde 1997 erworben und bis 2002 in Eigenarbeit umgebaut. Das Eckgebäude im südasiatischen Stil ist das Erkennungszeichen des Zentrums. In weiteren Gebäuden befinden sich eine Meditationshalle für bis zu 200 Menschen, eine Bibliothek, ein Café, Büros sowie mehrere Mietwohnungen. Es ist bisher der einzige buddhistische Neubau in Hamburg.

EWIGE RUHE?

Die Form der Bestattung ist der letzte Akt der Glaubensfreiheit. Je nach Glauben gibt es unterschiedliche Traditionen und Anforderungen, die nicht immer mit den christlich geprägten Gesetzen der deutschen Bundesländer vereinbar sind. Zum Beispiel sind Bestattungen innerhalb von 24 Stunden, wie sie im Islam und im Judentum Pflicht sind, nur in Ausnahmen erlaubt. Obwohl in diesen beiden Religionen die ewige Totenruhe vorgeschrieben ist, sind nur jüdische Friedhöfe von der in Hamburg üblichen Liegefrist von 25 Jahren ausgenommen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es neben der Erdbestattung auch die Feuerbestattung, inzwischen die häufigste Bestattungsform. Es ist jedoch verboten, die Asche zu verstreuen, was sich vor allem Buddhist*innen wünschen.

Insgesamt gibt es einen Trend zur Individualisierung: Seebestattungen, Wald- und Naturbestattungen aber auch Bestattungen zusammen mit einem Haustier nehmen zu. Rund die Hälfte der Hamburger Bevölkerung ist konfessionslos.

INTERRELIGIÖSER DIALOG

Hamburg bezeichnet sich selbst als die Hauptstadt des interreligiösen Dialoges. Der interreligiöse Dialog steht für den Austausch zwischen Gläubigen der vielfältigen Religionsgemeinschaften Hamburgs. Sichtbare Zeichen sind der „Religionsunterricht für alle“ und Institutionen wie das Interreligiöse Forum. Multireligiöse Räume wie der „Raum der Stille“ im Seemannsclub Duckdalben oder in der Universität Hamburg bringen den gelebten Dialog zum Ausdruck. Bereits Anfang der 1980er Jahre wurde an der Universität Hamburg die „Arbeitsgemeinschaft Interreligiöser Dialog“ gegründet. Der Gesprächskreis entwickelte 1995 ein erstes Konzept des „Religionsunterrichtes für alle“. Initiativen wie der „Arbeitsausschuss Interreligiöser Dialog“ der SCHURA trugen zur Weiterentwicklung auch des innerreligiösen Dialoges bei.

Austausch und Begegnung: Interreligiöses Forum

Das Interreligiöse Forum wurde im November 2000 gegründet und besteht aus Vertreter*innen der Hamburger Religionsgemeinschaften. Beteiligt sind muslimische, jüdische, buddhistische, hinduistische, alevitische, bahá’í, katholische und evangelische Gemeinschaften sowie Angehörige der Akademie der Weltreligionen. Vorsitzende ist Bischöfin Kirsten Fehrs. Ihre Stellvertreter sind Özlem Nas, Bildungsbeauftragte der SCHURA, Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Nils Clausen, Vorstandsmitglied der Buddhistischen Religionsgemeinschaft Hamburg.

Das Forum setzt sich ein für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben. Es will das wechselseitige Kennenlernen zwischen den Religionsgemeinschaften und den Dialog fördern. Interreligiöse Veranstaltungen wie Treffen von Gemeindegruppen sollen Berührungspunkte zwischen den Religionsgemeinschaften schaffen.

Voneinander lernen: Religionsunterricht für alle

Das Hamburger Modell des „Religionsunterrichts für alle” (RUfa) ist bundesweit einzigartig. Hier werden alle Schüler*innen gemeinsam unterrichtet, in anderen Bundesländern sind die Konfessionen getrennt. Der Unterricht führt in unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen ein und will Begegnung ermöglichen. Das verfassungsmäßige Recht, nicht am Religionsunterricht teilzunehmen, bleibt davon unberührt.

Der „Religionsunterricht für alle“ ist dialogisch konzipiert und orientiert sich an der Lebenswelt der Schüler*innen. Es geht um mehr als reine Wissensvermittlung. In offenen Gesprächen thematisieren Schüler*innen ihre persönliche Erfahrungen, ihre religiösen Fragen und Auffassungen. Durch Begegnung und Auseinandersetzung mit verschiedenen Glaubensrichtungen und weltanschaulichen Auffassungen vertiefen sie ihre Kenntnis über die eigene Religion. Und sie erweitern ihr Wissen über die Weltsicht ihrer Mitschüler*innen. Religionen und Weltanschauungen werden aus einer Innensicht heraus thematisiert. Dabei geht es um Themen wie Sinn des Lebens, Leben und Tod, Glauben und Gott, Liebe und Wahrheit sowie Freiheit und Verantwortung. Selbstverständlich gilt das sogenannte „Überwältigungsverbot“: Lehrkräfte dürfen Schüler*innen ihre eigene Sichtweise nicht aufdrängen.

Am Tisch: Austausch auf Augenhöhe

“Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.”

(Johann Wolfgang von Goethe, aus: Maximen und Reflexionen.)

ZUM DISKUTIEREN

Toleranz, abgeleitet vom lateinischen Wort „tolerare“, bedeutet Duldsamkeit. Toleranz beschreibt die Erlaubnis, etwas zu tun. Der so Tolerierte bleibt dabei ein – manchmal unerwünscht – bittender Mensch. Heute wird der Begriff Toleranz oftmals weiter ausgelegt im Sinne der gleichberechtigen Anerkennung. Vor der Goethe‘schen Maxime möchten wir zum Austausch auf Augenhöhe einladen. Die gemeinsame Grundlage des Austauschs ist das Grundgesetz, das die Religionsfreiheit als ein Grundrecht definiert.

Für diesen Austausch -im oder außerhalb des Museums- oder wollen wir Ihnen zum Abschluss die folgenden Fragen an die Hand geben, die Sie mit sich selbst, der Familie und Freunden verhandeln können.

Gute Gespräche!

Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander – wie erlebt ihr Glaubensvielfalt im Alltag heute?

Wie sichtbar kann/darf/soll Glauben im Stadtbild sein?

Welchen Einfluss hat Glauben heute auf Lebensentscheidungen (Beruf, Partnerschaft, Wohnort…)?

Schulisches Begleitmaterial

Begleitmaterial zur dauerhaften Online-Ausstellung “Glauben und glauben lassen. Eine Ausstellung über Freiheiten und Grenzen” des Altonaer Museums. Erkundungswege für Schüler*innen der Klassenstufen 8 – 13 und Zugänge für die Grundschule. Hier kann das pdf-Dokument direkt heruntergeladen werden (3 MB).

Gefördert im Programm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft

Mit freundlicher Unterstützung