April 2019

Der jüdische Privatgelehrte und Schriftsteller Max Salzberg (1884-1954) mietete in den 1930er-Jahren zusammen mit seiner Frau Frida eine Wohnung in der Bieberstraße, in der sie bis zu ihrem Tod 1993 lebte. In den fast 40 Jahre nach dem Tod ihres Mannes nahm sie kaum Veränderungen vor, die Erinnerung an ihren Mann blieb in nahezu allen Räumen allgegenwärtig. Der Nachlass wirft Schlaglichter auf die Biografien von Frida und Max Salzberg und gibt Einblicke in die jüdische Geschichte Hamburgs, in das Alltagsleben und die Wohnkultur während der Weimarer Republik sowie in die NS- und Nachkriegszeit.

Die Online-Ausstellung

Die Online-Ausstellung der Schlüsseldokumente-Edition des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden unternimmt einen ersten Versuch, anhand ausgewählter Wohnungsobjekte aus dem Altonaer Museum, die durch Dokumente aus dem im Staatsarchiv Hamburg bewahrten Nachlass des Ehepaars ergänzt werden, Schlaglichter auf die Biografien von Frida und Max Salzberg zu werfen. Den Schwerpunkt bildet dabei das Leben und Wirken von Max Salzberg, da, wohl auch aufgrund von Fridas Einsatz für das Gedenken an ihren Mann, die Quellenlage zur Erforschung seiner Biografie deutlich günstiger ist. Die insgesamt sieben, weitestgehend chronologisch angeordneten Stationen widmen sich der Kindheit und Jugend ebenso wie der Studienphase sowie dem Privatgelehrten Max Salzberg. Sie zeigen, wie sich das Leben des Ehepaars durch die zunehmende Verfolgung während der NS-Zeit veränderte und wie in der Nachkriegszeit nur sehr langsam eine Rückkehr zu einem „normalen“ Leben gelang. Die letzte Station nimmt die Überlieferungsgeschichte und die Bedeutung der Sammlung Salzberg noch einmal in den Blick. Neben diesem thematisch-chronologisch verlaufenden Narrativ (vertikal) können die einzelnen „Lebensstationen“ (horizontal) vertieft werden. Verfasserin der Texte ist Hannah Rentschler, inhaltlich wurde die Erstellung der Ausstellung von Kirsten Heinsohn betreut und von Anna Menny konzipiert.

Einführung: Die Objekte

Nach dem Tod Frida Salzbergs entschied die Erbin Gertrud Johnsen mit ihrer Familie, fast das gesamte Inventar der Wohnung an das Altonaer Museum zu übergeben. Der umfangreiche Schriftnachlass des Ehepaars wurde dem Staatsarchiv Hamburg ausgehändigt. Trotz dieser sehr dichten Quellenüberlieferung sind das Leben und Wirken des Ehepaars Salzberg nur noch wenigen bekannt. Der Schriftnachlass ist weitestgehend unerschlossen, die Sammlung im Altonaer Museum ruht, nach einer Ausstellung 1998, in mehreren Depots. Auch stellt die ungewöhnliche Sammlung das Museum vor konservatorische und didaktische Herausforderungen: Wie lassen sich die diversen Alltagsgegenstände nachhaltig bewahren? Wie kann mit dem Inventar einer Wohnung, die selbst bereits als Gedenkort inszeniert war, unter museumspädagogischen Aspekten umgegangen werden? Welche Geschichte(n) können anhand der Vielzahl an Objekten erzählt werden?

Max Salzbergs Kindheit und Jugend – ostjüdische Herkunft

Max Salzberg wurde am 7.12.1882 in Alexota/Aleksotas im polnisch-russischen Litauen, auf der gegenüberliegenden Flussseite von Kaunas/Kowno geboren. Mit zwei Brüdern und fünf Schwestern wuchs er in ärmlichen Verhältnissen in einer schwierigen Zeit auf. Nach der Ermordung des russischen Zars Alexander II 1881 kam es zu Unruhen und Pogromen. Die Lebensumstände für viele Juden in Salzbergs Heimat verschlechterten sich, im Alltag erlebten sie Armut, Gewalt und Verfolgung. Salzbergs Leben wurde durch sein traditionell-orthodoxes Elternhaus und seine besondere sprachliche Begabung geprägt. Bereits als Dreijähriger besuchte er ein Cheder, um dort Hebräisch zu lernen.

Studienzeit und Hochzeit von Max und Frida Salzberg, geb. Heins

Bereits in seiner Jugend litt Max Salzberg unter starker Kurzsichtigkeit, aus der eine zunehmende Netzhautablösung entstand. Als ihm die vollständige Erblindung drohte, verließ er 1901 seine Heimat und ging nach Königsberg. Dank der Hilfe von finanziellen Förderern wurde ihm dort eine Operation mit anschließender Behandlung ermöglicht, so dass sich sein Zustand kurzfristig besserte. Drei Jahre später setzte jedoch erneut eine Verschlechterung ein, Salzberg reiste daher nach Hamburg ins Israelitische Krankenhaus, um sich dort von einem Spezialisten behandeln zu lassen.

Max Salzbergs beruflicher Weg gestaltete sich aufgrund seiner Erblindung schwierig. Trotz seines erfolgreichen Studienabschlusses gelang es ihm nie, eine Anstellung an einer Schule zu bekommen. Stattdessen übte er zunächst eine kaufmännische Tätigkeit aus, während der er zusätzlich als Privatlehrer für modernes Hebräisch und hebräische Literatur arbeitete. Ab 1926 widmete er sich ausschließlich dem Privatunterricht. Sein umfangreiches Wissen und seine Sprachkenntnisse waren in der jüdischen Gemeinde in Hamburg, insbesondere auch bei der steigenden Zahl an Auswanderern nach Palästina in den 1930er-Jahren, sehr gefragt. Speziell für diesen Bedarf gab er Sprachkurse in der 1930 in Hamburg gegründeten Franz-Rosenzweig-Gedächtnisstiftung, die als Lehrhaus der Erwachsenenbildung in der jüdischen Gemeinde fungierte. An der Stiftung waren berühmte jüdische Persönlichkeiten, wie Ernst Cassirer, Max Warburg und Joseph Carlebach, beteiligt.

Verfolgung und Ausgrenzung

In der NS-Zeit hatten die Salzbergs mit vielen Entbehrungen, Diskriminierungen und schließlich auch mit akuter Bedrohung zu kämpfen. Seit Dezember 1938 galt ihre Ehe als „nichtprivilegierte Mischehe“. Als „privilegiert“ wurden Ehen mit jüdischer Ehefrau oder christlich erzogenen Kinder bezeichnet. „Nichtprivilegiert“ waren hingegen kinderlose Ehen mit jüdischem Ehemann, Ehen mit jüdisch erzogenen Kindern oder bei Konversion des zuvor nichtjüdischen Ehepartners bzw. -partnerin zum Judentum. Der Status der „nichtprivilegierten Mischehe“ führte dazu, dass die Salzbergs in ein „Judenhaus“ umziehen mussten, ihr Vermögen gesperrt wurde und Frida ihre Anstellung verlor. Immer wieder versuchte Frida, sich gegen die rassistischen Verordnungen des NS-Regimes zu wehren und hatte teils damit Erfolg. Max Salzberg wurde durch die Ehe geschützt, da jüdische Ehepartner einer „nichtprivilegierten Mischehe“ bis Anfang 1945 von Deportationen ausgenommen blieben. Obwohl eine Emigration in die USA oder Kuba misslang, schafften es Frida und Max trotz der sich kontinuierlich verschärfenden Umstände bis zum Kriegsende in Hamburg zu überleben.

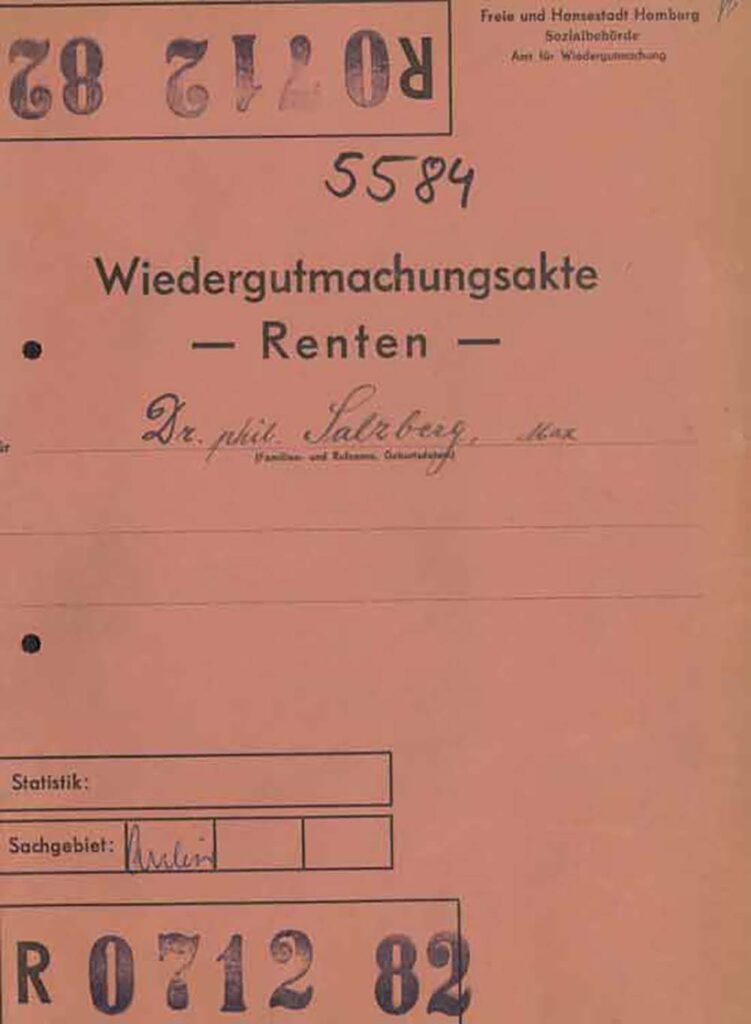

Der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik fielen etwa 10.000 Hamburger Jüdinnen und Juden zum Opfer. Die wenigen Überlebenden, die sich bei Kriegsende noch in Hamburg befanden oder dorthin zurückkehrten, standen nach Kriegsende erst einmal vor dem Nichts. Zu den Traumata und seelischen Belastungen kam die materielle Not. Durch die Zwangsenteignungen hatten viele Jüdinnen und Juden einen Großteil ihres Besitzes verloren, wurden nach den Bestimmungen in der britischen Besatzungszone jedoch bis 1946 genauso behandelt wie die übrige deutsche Bevölkerung. Sie waren daher meist auf Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen angewiesen. Die Wiedergutmachungspolitik sorgte nur langsam dafür, dass sich die Lebensumstände der Jüdinnen und Juden besserten. Bereits im Mai 1948 wurde in Hamburg das „Gesetz über Sonderhilfsrenten“ erlassen, das anerkannten Verfolgungsopfern Renten gewährte. Auch das Haftentschädigungsgesetz (August 1949) und das Hamburger Allgemeine Wiedergutmachungsgesetz (April 1953), das fast zeitgleich mit dem Bundesentschädigungsgesetz erlassen wurde, sollten für Abhilfe sorgen. Damit nahm Hamburg eigentlich eine Vorreiterrolle in der Gesetzgebung ein. Am Beispiel des Ehepaars Salzberg zeigt sich jedoch, wie langwierig die Durchsetzung von Entschädigungsansprüchen sein konnte. Ihre Anträge – etwa aufgrund der erlittenen beruflichen Beeinträchtigung von Frida oder aufgrund des Verlustes von Möbeln, Büchern und Schreibmaschinen, die Max für seine Tätigkeiten als Schriftsteller und Privatlehrer benötigt hatte – wurden zunächst aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Ein großer Teil der Entschädigungszahlungen erfolgte erst nach dem Tod von Max Salzberg 1954. Vieles wurde erst durch den beharrlichen Kampf von Frida, unterstützt von dem bekannten Hamburger Rechtsanwalt Herbert Pardo, Ende der 1950er- und Mitte der 1960er-Jahre bewilligt.

Nachkriegszeit: Alltag

Der Alltag des Ehepaars Salzberg war in der Nachkriegszeit nicht nur durch das langwierige Wiedergutmachungsprozedere geprägt. Der Verlust eines Großteils ihres Freundes- und Bekanntenkreis durch Emigration, Ermordung oder den durch Verfolgungsdruck bedingten Freitod traf besonders Max Salzberg hart. Aufgrund seiner Behinderung waren ihm soziale Kontakte wichtig, da er etwa beim Vorlesen oder Spazierengehen auf Hilfe angewiesen war. Umso wichtiger war für ihn die jüdische Gemeinde in Hamburg, auch aufgrund der Bedeutung, die die jüdische Religion und Kultur in seinem Leben hatten. Mit seiner Tätigkeit als Religions- und Hebräischlehrer, die er in der Nachkriegszeit wiederaufnahm, leistete er einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau der Gemeinde.

Bis zu ihrem Tod 1993 stand Frida in engem Kontakt mit den Nachkommen von Luise Ehlen, die mit ihrer Familie das Ehepaar Salzberg immer wieder unterstützt hatte. Vermutlich aus Dankbarkeit für die langjährige Hilfe – und da kein anderer direkter Verwandter mehr lebte – vererbte Frida fast das gesamte Inventar der Wohnung an die Schwiegertochter von Luise Ehlen, Gertrud Johnsen, deren Mann Gustav bereits 1979 verstorben war.

Gertrud Johnsen entschied mit ihrer Familie, den Großteil der Einrichtung dem Altonaer Museum zu übergeben. Vor allem ihre Tochter, Eva Heckscher, kümmerte sich um das Prozedere und verwahrte für einige Jahre zudem den Schriftnachlass der Salzbergs. Dieser wurde, besonders auf Wunsch ihrer Schwester Uta Seehase, im November 1995 ans Staatsarchiv Hamburg übergeben.

Die Wohnung stellte in ihrem Ursprungszustand bereits einen Gedenkort dar, in dem Frida versucht hatte, die Erinnerung an ihren Mann zu bewahren. Nach seinem Tod nahm sie nur wenige Änderungen vor. Mit zwei Ausstellungen des Altonaer Museums sowie des Hamburger Schulmuseums 1998 wurden die Geschichte des Ehepaars Salzberg sowie das Wohnungsinventar erstmalig öffentlich ausgestellt. Beide Ausstellungen waren von der „Authentizität“ der Gegenstände und Fridas Erzählungen geprägt, die in den 1980er-Jahren von der Hamburger Pädagogin, Autorin und Historikerin Ursula Randt verschriftlicht wurden. Sowohl eine wissenschaftliche Erschließung und Einbeziehung des Schriftnachlasses als auch eine Ausstellung des Wohnungsinventars unter aktuellen museumspädagogischen Gesichtspunkten stehen noch aus.

Über die Foschungseinrichtung

Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ) wurde 1966 eröffnet und widmete sich damit als erste Forschungseinrichtung in der Bundesrepublik ausschließlich der deutsch-jüdischen Geschichte. Als Stiftung bürgerlichen Rechts wird das Institut von der Freien und Hansestadt Hamburg getragen. Zu den Hauptaufgaben des Instituts zählen vor allem die Forschung, Veröffentlichungen eigener und fremder wissenschaftlicher Studien sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die WissenschaftlerInnen dieser außeruniversitären Forschungseinrichtung lehren an der Universität Hamburg. Das Institut veranstaltet Konferenzen, Kolloquien und Gastvorträge in enger Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Forschungsinstitutionen.