September 2017

Von Luise Jupke

Der verheerende Brand von 1842 zerstörte das mittelalterliche Hamburg fast komplett.

Grund für das Ausmaß der Katastrophe war eine fatale Fehlentscheidung.

Erst will er es gar nicht glauben, als der Diener mitten in der Nacht an die Schlafzimmertür pocht. Dann hört er die Glocken von St. Nikolai und weiß, dass etwas passiert sein muss. Mit einem Mal ist Nicolaus Binder hellwach, zieht sich in Windeseile an, rennt die Treppe hinunter zur Straße, wo bereits die Kutsche wartet. Der Himmel über dem Nikolaiviertel ist schon rot gefärbt von den Flammen, die dort wüten. Der Kutscher schlägt auf die armen Pferde ein, die in wilder Fahrt den Zweispänner über das holprige Pflaster ziehen, bis der Wagen an der Steintwiete zum Halten kommt. Binder springt heraus und wird schon vom Spritzenmeister erwartet, der völlig außer sich zu sein scheint. Er verzichtet sogar auf eine höfliche Begrüßung des Polizeiherrn und sagt: „Wir müssen die Häuser sprengen, sofort.“ Nicolaus Binder begreift nicht, was der Feuerwehrchef damit meint. Er sieht, wie gerade wieder ein Feuerwehrwagen anrückt, die Männer hastig die Schläuche zum Fleet hin ausrollen und schon kurz darauf die Spritze in Gang setzen, deren Strahl in die Flammen der Kaufmannshäuser an der Deichstraße zischt, die aber nicht mehr zu retten sind.

„Die Deichstraße ist hin“, sagt der Spritzenmeister, „dort ist nichts mehr zu retten. Doch jetzt drohen die Flammen, das Deichstraßenfleet zu überspringen, und dann brennt die ganze Stadt. Verhindern können wir das nur, wenn wir die Häuser hier in die Luft jagen, denn dann findet die Lohe keine Nahrung mehr.“ Langsam begreift Binder, um was es geht. Aber intakte Häuser sprengen, so etwas hat er noch nie gehört. Drüben in der Neuen Welt, erklärt ihm der Feuerwehrchef, habe man damit Erfolg gehabt. Aber Binder schüttelt den Kopf, seit neun Jahren ist der gebürtige Lübecker nun Polizeiherr in Hamburg, aber noch nie hat er vor einer solchen Entscheidung gestanden. Natürlich kennt er die Besitzer der Häuser an der Steintwiete, wohlhabende Kaufleute sind das. Er kann sich gut vorstellen, wie sie ihn zur Rede stellen werden, wenn er sie zwingt, ihr Eigentum aufzugeben, ihr Heim zu verlassen, damit es absichtlich zerstört werden kann. „Die Feuerwehr soll Brände löschen, nicht intakte Häuser in die Luft sprengen“, werden sie vor Gericht sagen, jedes Gegenargument wegwischen und horrende Regressforderungen stellen, weiß Binder, schließlich ist er selbst Jurist. Der Spritzenmeister steht neben ihm und bedrängt ihn und findet immer neue Argumente, doch der Polizeiherr will das nicht hören. „Tun Sie Ihre Pflicht, treiben Sie Ihre Leute an und löschen Sie diesen Brand. Setzen Sie noch mehr Spritzen ein, schließlich haben Sie doch erst in den letzten Jahren neue Ausrüstung bekommen“, sagt Binder unwirsch und wendet sich ab.

Das Löschwesen in Hamburg

1.150 Feuerwehrmänner im Kampf

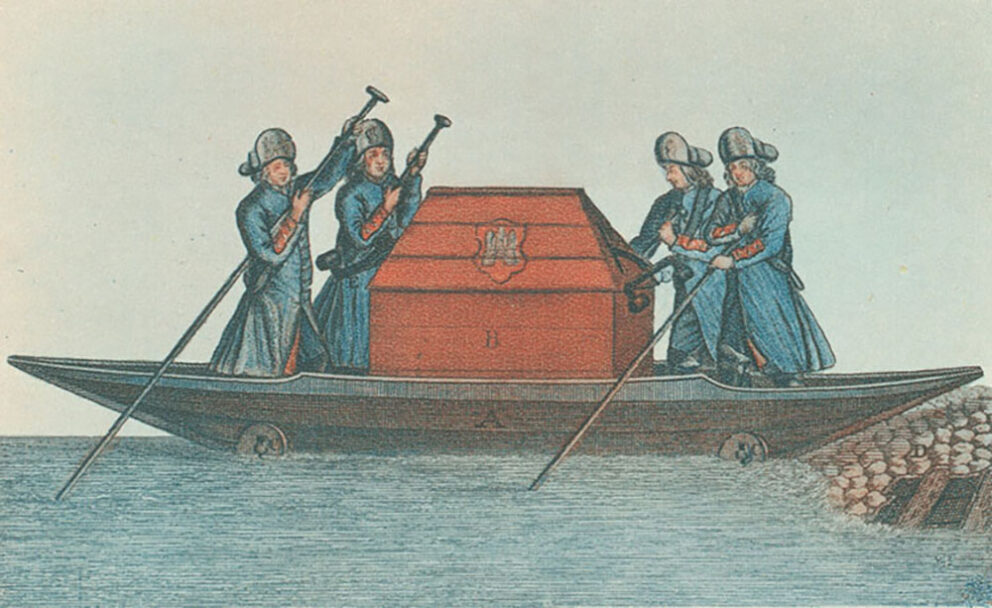

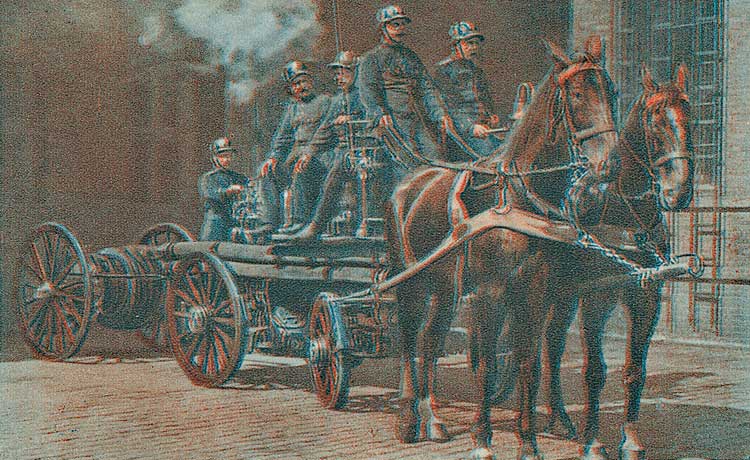

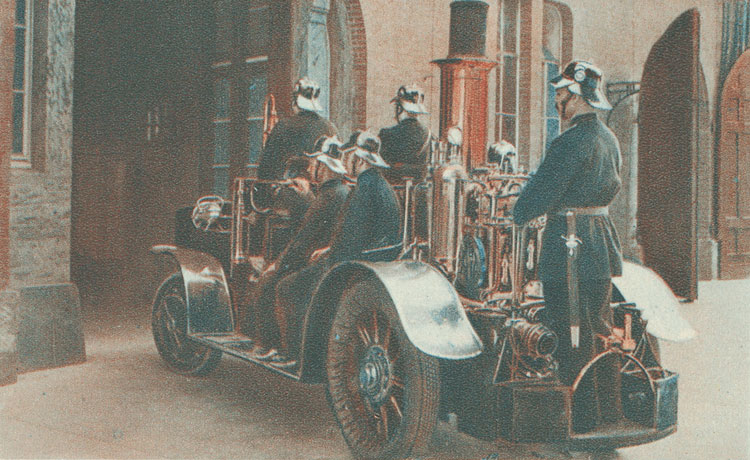

Tatsächlich ist die Feuerwehr gut ausgerüstet, verfügt über 34 Land- und elf Schiffsspritzen, von denen jetzt fast alle im Einsatz sind. Insgesamt 1.150 hoch motivierte und gut ausgebildete Feuerwehrleute kämpfen jetzt gegen die Flammen und haben doch keine Chance, die bis dahin größte Brandkatastrophe in der Geschichte der Stadt zu verhindern. Längst hat sich Nicolaus Binder zurückziehen müssen, denn tatsächlich trifft jetzt genau das ein, was der Spritzenmeister ihm angedroht hat. Die Flammen haben das Fleet übersprungen und lecken jetzt an den Fassaden jener Häuser an der Steintwiete, zu deren rechtzeitiger Sprengung sich der Polizeiherr nicht entschließen konnte. Jetzt zuckt er die Schultern, ärgert sich über sich selbst. Er weiß, dass ihm wohl niemand einen Vorwurf machen wird, ahnt aber auch, dass er sich falsch verhalten hat. Als die Hamburger am 5. Mai aufwachen, spricht sich der Brand schnell herum. Viele sind schon durch das Sturmläuten der Hauptkirchen wach geworden, nicht wenige haben sich zum Ort des Geschehens aufgemacht. Aber die meisten von ihnen vertrauen auf ihre moderne Feuerwehr, die über so viele leistungsfähige Spritzen verfügt.

Als sei nichts geschehen, strömen die Menschen gegen 11 Uhr in den altehrwürdigen Bau von St. Nikolai, obwohl es in deren Kirchspiel lichterloh brennt. Die Feuerwehrleute werden die Flammen ganz bestimmt löschen, sagen sich die Kirchgänger, während sie den Choral „Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du gen Himmel g’fahren bist“ schmettern und anschließend der Mittagspredigt von Hauptpastor Ludwig Christian Gottlieb Strauch lauschen. Nur ungern lässt sich der Geistliche in seinen Ausführungen unterbrechen. Ärgerlich hebt er den Blick, als Unruhe im Kirchenschiff aufkommt. Strauch will schon schimpfen, die Störer zur Ordnung rufen, erkennt dann aber zu seinem grenzenlosen Erstaunen den Polizeiherrn, der wild um sich brüllt: „Sofort raus, alle verlassen die Kirche. Es besteht Lebensgefahr!“ Im Nu greift Panik um sich, die Menschen stürmen raus, bringen sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit, während die Flammen den mittelalterlichen Sakralbau schon erfassen. Strauch schafft es gerade noch, das silberne Altargerät nach draußen schaffen zu lassen. Das bleiben die einzigen Teile der wertvollen Kirchenausstattung, die gerettet werden. Gegen 16 Uhr stürzt die Kirchturmspitze ab, anderthalb Stunden später bricht der Turm in sich zusammen, das Schiff steht längst in Flammen.

Exakt zur selben Zeit erteilt Nicolaus Binder nach Rücksprache mit dem Rat dann doch noch die Genehmigung, die Häuser an der Deichstraße, am Hopfenmarkt und an der Neuen Burg zu sprengen. Doch das kommt zu spät, denn durch den Südostwind breitet sich das Feuer immer stärker aus. Überhaupt geht jetzt ziemlich alles schief: Statt gegen den Brand zu kämpfen und die Feuerwehrleute zu unterstützen, verlassen viele Bewohner in Panik ihre Häuser. Dafür schlägt jetzt die Stunde der Plünderer, die sich schamlos an fremdem Eigentum vergreifen und die Löscharbeiten manchmal sogar verhindern.

Am 8. Mai 1842 brannte das letzte Haus in der Straße Kurze Mühren. Die Verlängerung zum Ballindamm hin heißt deshalb heute Brandsende.

An Feuerwehrleuten mangelt es nicht, sogar aus Altona, Altenwerder, ja sogar aus Lübeck und Kiel sind Brandbekämpfer herbeigeeilt, aber längst hat der Spritzenmeister den Überblick verloren, sodass von einem koordinierten Einsatz keine Rede sein kann. Umso erstaunlicher ist die mit 51 vergleichsweise niedrige Anzahl der Todesopfer. Einige Plünderer haben sich zudem ihr Schicksal selbst zuzuschreiben. Der materielle Verlust ist dagegen schwer zu ermessen: Außer der Nikolaikirche brennen auch St. Petri und die Gertrudenkapelle ab. Das alte Rathaus wird zwar in letzter Minute gesprengt, das kann aber das weitere Ausbreiten des Feuers nicht verhindern, dem am Ende das mittelalterliche Hamburg fast komplett zum Opfer fällt.

Erst am Morgen des 8. Mai ist die Gefahr weitgehend vorüber, doch die Stadt steht nun unter Schock. Polizeiherr Nicolaus Binder bleibt noch zwölf Jahre im Amt. Dass er davor zurückgeschreckt hat, im richtigen Moment die Erlaubnis zum Sprengen zu erteilen, dürfte eine der folgenreichsten Fehlentscheidungen eines Politikers in der Hamburger Geschichte sein.

Trotzdem kann man ihn nicht als den Alleinverantwortlichen bezeichnen. Dass das kleine Feuer, das vor 175 Jahren in einem Haus an der Deichstraße ausbrach, zu Hamburgs Großem Brand wurde, hatte mehrere Ursachen: unter anderem auch das Verhalten der Bewohner, das trockene Klima und der ungünstige Wind. Im Grunde war es, wie bei vielen Katastrophen in der Geschichte, eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände.