Das ursprüngliche Hamburg

Die Hammaburg, der Ursprung Hamburgs. Hamburg lag schon vor mehr als 1000 Jahren am Wasser. Damals lag die kleine Siedlung allerdings noch mehr als 1 km vom Elbstrom entfernt. Ur-Hamburg lag an der Alster. Dort war die natürliche Umgebung sehr gut für eine städtische Ansiedlung geeignet. Und wofür war der Standort noch sehr gut geeignet?

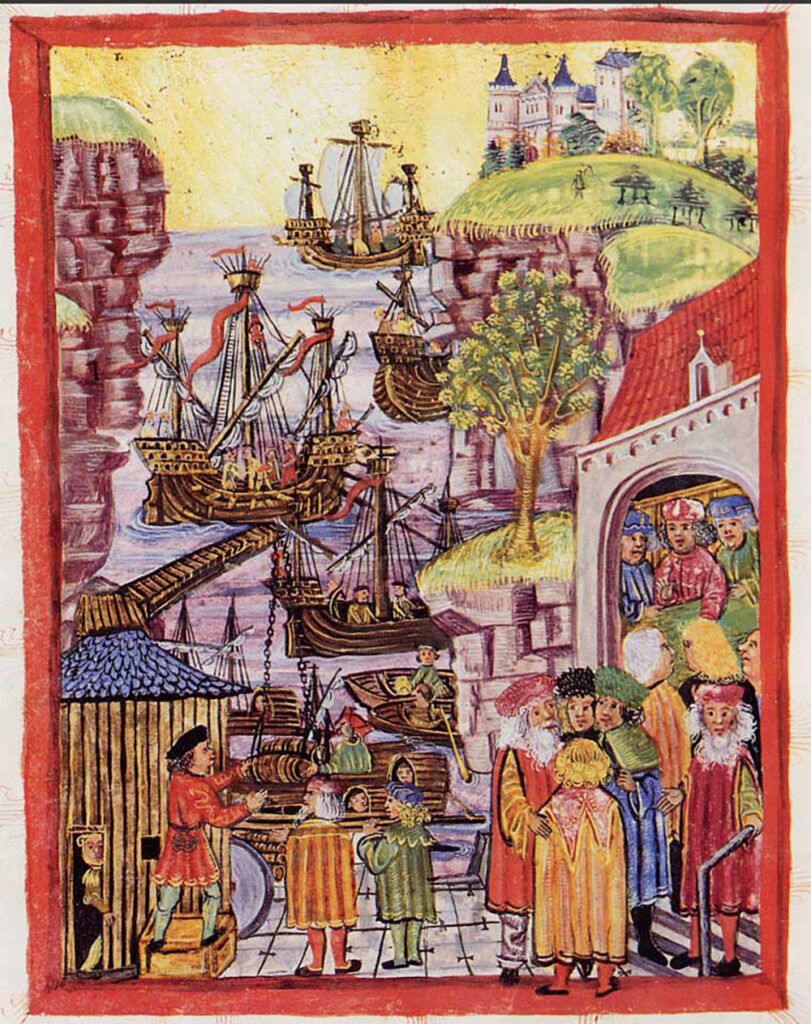

Richtig, zum Handeln. Der Alsterfluss spielte in früheren Zeiten eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben der Stadt und half Hamburg, sich schnell zu einem bedeutenden, regionalen Handelsstützpunkt zu entwickeln. Die Verbindung zur Elbe machte Hamburg zu einem sehr attraktiven Wohnort für reiche Kaufleute, die sich nach und nach in Hamburg niederließen. Diese seefahrenden Kaufleute schlossen sich schon in der Wikingerzeit zu Gemeinschaften zusammen, die gemeinsam, auf der Suche nach guten Geschäften, mit ihren kostbaren Frachten auf große Fahrt gingen. Dieser Interessenverband wuchs und wurde schließlich zur Hanse. Diese spielte noch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts für Hamburg eine entscheidende Rolle.

Richtig, zum Handeln. Der Alsterfluss spielte in früheren Zeiten eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben der Stadt und half Hamburg, sich schnell zu einem bedeutenden, regionalen Handelsstützpunkt zu entwickeln. Die Verbindung zur Elbe machte Hamburg zu einem sehr attraktiven Wohnort für reiche Kaufleute, die sich nach und nach in Hamburg niederließen. Diese seefahrenden Kaufleute schlossen sich schon in der Wikingerzeit zu Gemeinschaften zusammen, die gemeinsam, auf der Suche nach guten Geschäften, mit ihren kostbaren Frachten auf große Fahrt gingen. Dieser Interessenverband wuchs und wurde schließlich zur Hanse. Diese spielte noch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts für Hamburg eine entscheidende Rolle.

Was ist die Hanse?

Die Hanse bestand aus einem Netz an Kaufleuten, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam auf Handelsreise zu gehen. In der Gruppe konnten sie sich auf See

besser schützen. Die Reisen waren nämlich oft nicht ganz ungefährlich. Außerdem ist es angenehmer in einem fremden Hafen anzukommen, in einer Stadt dessen Sprache man nicht spricht, wenn man Gleichgesinnte bei sich hat, mit denen man sich verständigen kann. In der Gruppe konnte man außerdem leichter Informationen zu den örtlichen Preisen sammeln, und so verhindern, dass man sich übers Ohr hauen ließ und beispielsweise einen viel zu hohen, ungerechtfertigten Preis für ein Produkt bezahlt. Die Kaufleute wollten ihre Waren stets dort anbieten, wo sie wussten, dass die Verbraucher dort am meisten dafür bezahlen würden. Daher nahmen sie stets die gefährlichen Reisen in entfernte Regionen auf sich. So verdienten sie mehr Geld, als wenn sie die Waren in ihrer Heimatregion an jemanden verkaufen, der sie dann an den Endverbraucher weiterverkauft.

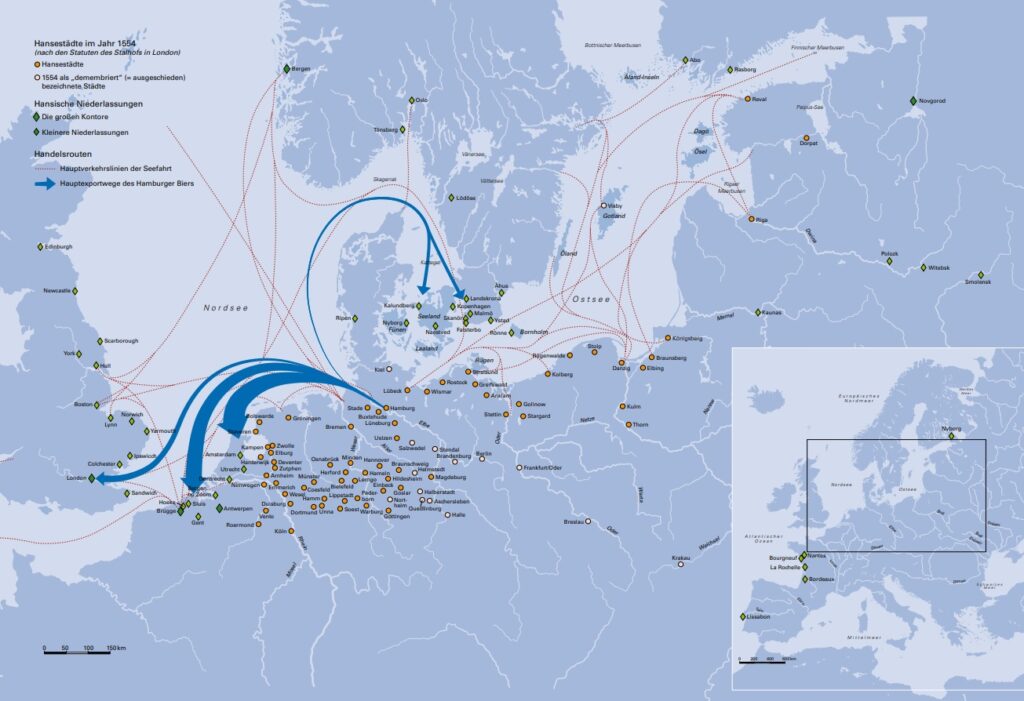

Die Kaufleute gründeten so genannte Hansekontore in den Regionen, wo sie ihre Waren verkaufen wollten. Besonders wichtig waren Kontore in London, Bergen, Nowgorod und Brügge. Diese Kontore waren ein geschützter Raum für die Kaufleute, wo sie ihre wertvollen Waren sicher lagern konnten, bis sie sie verkauft haben.

Vor allem aber, konnten sie dort unter Gleichgesinnten wohnen, die ihre Sprache sprachen, und gleiche Interessen hatten. Wenn die Kaufleute gerade nicht vor Ort waren, waren die Kontore so eine Art Auslandsvertretung für sie, die bei Handelsstreitigkeiten eingreifen konnten und gegebenenfalls die Handelsprivilegien, die sich die Kaufleute vor Ort erkämpft hatten, verteidigten.

Eine klare Definition für den Zusammenschluss der Hanse hat es allerdings nie gegeben. Die Hanse war nie ein fester Verein, der auf einem Vertrag basierte. Es waren einfach nur Städte, die zusammengekommen sind, weil sie alle hofften davon zu profitieren. Wenn sich eine Stadt einen finanziellen Vorteil versprach, stieß sie zum Bund hinzu. Allerdings kostete der Beitritt Geld, das Kaufleute und Städte zu bezahlen hatten. Die Interessenvertretung war schließlich teuer: Die Handelsprivilegien mussten oft teuer erkauft werden. Gelegentlich wurden Amtsträger bestochen und wenn feindliche Mächte den Hansestädten entgegentraten mussten auch Kriegszüge finanziert werden.

Was hat der Leuchtturm mit der Hanse zu tun?

Kann man heute noch etwas aus der Hansezeit in Hamburg sehen?

Der Leuchtturm auf Neuwerk ist von 1310 und stammt aus der Hansezeit. Dieser wurde errichtet, damit die Schiffe den sicheren Weg in die Elbmündung finden. Weitere Objekte aus der Hansezeit werden im Audiobeitrag verraten.

Karte der Hansestädte

Dieses Vorgehen der Kaufleute war auch lange Zeit erfolgreich. Doch Mitte des 14. Jahrhunderts waren die kostbaren Privilegien zunehmend in Gefahr, denn sie wurden meist nicht mehr ausreichend von den Kontoren geschützt. So wären die Handelsprivilegien des Kontors in Brügge wohl beinahe verloren gegangen, als die Stadt Brügge, in Geldnot geraten ist.

Durch die Angst ihre Privilegien zu verlieren, kam es 1356 zu einer ersten Zusammenkunft vieler Hansestädte in Lübeck. Sie vereinbarten eine Verhandlungskommission nach Brügge zu schicken, die versuchen sollte die alten Privilegien zu retten. Dieses Treffen war der erste Hansetag. Als dieser Versuch scheiterte, musste ein zweiter Hansetag einberufen werden, wo beschlossen wurde, das Kontor von Brügge in eine andere Stadt zu verlegen und Flandern (heute vor allem belgisches Gebiet) in Zukunft zu blockieren. Das Zusammenwirken der Städte hatte so viele schädliche Folgen für Brügge, dass die Stadt schließlich einlenkte, und so die Blockade 1360 wieder aufgehoben wurde.

Die Flandernblockade zeigte, wieviel Macht die Hansestädte haben konnten, wenn sie zusammenarbeiteten, und so mündete die Hanse der Kaufleute in den Hansebund der Städte. Nun wünschten auch Städte wie Bremen, die es bis dahin für nützlich gehalten hatten, ihren Handel frei von der Hanse zu betreiben, die Aufnahme in den Kreis der Hansestädte. Es hatte sich schließlich in Brügge gezeigt, wie schnell der Ausschluss einer Stadt zu ihrem wirtschaftlichen Ruin führen würde.

Von nun an koordinierten die Hansestädte ihre Interessen, und waren so zusammen in der Lage den örtlichen Machthabern weiterhin Privilegien und Rechte abzutrotzen. Zusammen konnten sie mehr Druck auf ihre Konkurrenten ausüben, und haben sich so Vorteile im Handel verschafft. Außerdem konnten sie als Bund größere Vorhaben, wie zum Beispiel die Sicherung der Verkehrswege finanzieren. Zur Blütezeit der Hanse, vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, hatten sich bis zu 200 Städte in der Hanse zusammengefunden.

Eine klare Definition für den Zusammenschluss der Hanse hat es allerdings nie gegeben. Die Hanse war nie ein fester Verein, der auf einem Vertrag basierte. Es waren einfach nur Städte, die zusammengekommen sind, weil sie alle hofften davon zu profitieren. Wenn sich eine Stadt einen finanziellen Vorteil versprach, stieß sie zum Bund hinzu. Allerdings kostete der Beitritt Geld, das Kaufleute und Städte zu bezahlen hatten. Die Interessenvertretung war schließlich teuer: Die Handelsprivilegien mussten oft teuer erkauft werden. Gelegentlich wurden Amtsträger bestochen und wenn feindliche Mächte den Hansestädten entgegentraten mussten auch Kriegszüge finanziert werden.

Die Hanse und das Bier

Bier spielte im mittelalterlichen Hamburg eine sehr wichtige Rolle. Zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert war Hamburg das europäische Zentrum der Bierherstellung. Man könnte sagen, ohne die Bierproduktion, wäre Hamburg heute nicht die reiche Stadt die man kennst. Bierbrauen gehörte damals zum Alltagsleben. Es war für die Ernährung essentiell, und auch für Hamburgs wirtschaftlichen Aufstieg war Bier von großer Bedeutung.

Bier spielte im mittelalterlichen Hamburg eine sehr wichtige Rolle. Zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert war Hamburg das europäische Zentrum der Bierherstellung. Man könnte sagen, ohne die Bierproduktion, wäre Hamburg heute nicht die reiche Stadt die man kennst. Bierbrauen gehörte damals zum Alltagsleben. Es war für die Ernährung essentiell, und auch für Hamburgs wirtschaftlichen Aufstieg war Bier von großer Bedeutung.

Wie ernährte sich die Stadt Hamburg?

Heute sehen wir Bier als Genussmittel an. Mit einem Alkoholgehalt von ca. 5 % ist es ein Rauschmittel – eine Droge. Das war natürlich auch im Mittelalter so. Bier wurde bei Festen in großen Mengen getrunken. Jedoch war Bier als Genussmittel damals nur ein ganz kleiner Aspekt, denn in erster Linie war Bier ein Grundnahrungsmittel. Damals hatten Tee, Kaffee und Kakao noch nicht den europäischen Markt erreicht. Fruchtsäfte waren nur in wenigen Mengen vorhanden, und Wein war, falls verfügbar, sowieso viel zu teuer. Milch war nicht lange haltbar, und selbst Wasser wurde nur im Notfall getrunken, denn Wasser in einer mittelalterlichen Stadt war häufig verschmutzt und mit Keimen belastet.

So war Bier im Grunde das einzige Getränk, das in größeren Mengen vorhanden und bezahlbar war. Dazu war es kalorienreich, weil es vorwiegend aus Getreide bestand. Das war sehr wichtig, denn früher ging es, anders als heute, darum, möglichst viele Kalorien zu sich zu nehmen. Lebensmittel waren knapp. Genügend zum Essen zu haben, war also nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Dementsprechend waren Lebensmittel teuer. Bier war allerdings relativ günstig, auf jeden Fall viel günstiger als Brot. Also war Bier ein preisgünstiges und nahrhaftes Lebensmittel, und damit für den Verbraucher äußerst attraktiv. Bier war das mittelalterliche Getränk schlechthin. Es war sozusagen das „flüssige Brot“ des Alltags. Es wurde zu jeder Tageszeit getrunken, zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Es wurde von Männern, Frauen und auch von Kindern genossen. Das heißt allerdings nicht, dass die Menschen des Mittelalters schon am Morgen super betrunken waren. Ausschließlich das Exportbier, das anderswohin verkauft wurde, und das Bier, das zu bestimmten Anlässen konsumiert wurde, hatten einen hohen Alkoholgehalt. Bier war also nicht gleich Bier.

Bier wurde jedoch nicht nur getrunken. Aus Bier stellte man auch Speisen und Arzneimittel her. Vor allem spielten die Biersuppen in der Ernährung eine große Rolle. Biersuppe konnte so zubereitet werden, dass sie süßlich schmeckte. Damit war die süßliche Biersuppe für die Allgemeinheit die einzig bezahlbare Süßspeise überhaupt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die süße und kalorienreiche Biersuppe vor allem als Frühstück sehr beliebt war. Zucker wurde damals zwar schon importiert, war aber sehr teuer und stand daher nur der reichen Oberschicht zur Verfügung. Honig gab es ebenfalls nicht viel.

Neben Zucker haben die Hamburger auch andere Luxusgüter importiert, zum Beispiel Gewürze oder Seidentücher. Grundsätzlich handelte man mit allem was lebensnotwendig war. Was man nicht selbst herstellen konnte musste anderswo gekauft und nach Hamburg gebracht werden. So holte man sich Salzheringe aus Schweden und Trockenfisch aus Norwegen. Man kaufte Honig, Wachs, zur Herstellung von Kerzen, und Pelze zum Wärmen, in Russland, Eisen und Wolle in England, und Stoffe, Getreide und Anderes in Flandern. Dazu kamen Nahrungsmittel wie Fleisch, Salz, oder Alkohol. Man importierte einfach alles, was für das alltägliche Leben wichtig war.

Wie funktionierte die Bierproduktion in Hamburg? Und wie prägte sie den Alltag?

Trotz der importierten Nahrungsmittel, war das Grundnahrungsmittel immer noch Bier. Aber damit sich eine ganze Stadt von Bier ernähren konnte, musste man auch genügend Bier produzieren. Dementsprechend gehörte Bierbrauen in Hamburg zum Alltag dazu. Wenn Etwas in so großen Mengen benötigt wird, liegt außerdem die Idee nahe, dass man mit der Herstellung und dem Verkauf davon viel Geld verdienen kann.

Genau das dachten sich die Schauenburger Grafen, die Stadtherren Hamburgs. Daher ließen sie die Stadt im 13. Jahrhundert systematisch zur Braustadt ausbauen. Sie ließen 1195 und nochmal um 1235 die Alster aufstauen, um Kornmühlen zu betreiben. Diese Mühlen mahlten das Getreide zum Brot backen und schroteten auch das Getreide, das als Malz unverzichtbar für die vielen Bierbrauereien war. Es entstand der Stausee der Alster, der noch heute das Hamburger Stadtbild prägt.

Im Zuge dieses Umbaus der Stadt vergrößerte sich Hamburgs Gebiet von 16 auf 80 Hektar. Ein weiterer wichtiger Schritt im Hamburger Stadtausbauprogramm war die systematische Erschließung der Marscheninseln Grimm und Cremon, denn durch ihre Lage direkt am Wasser konnten hier Schiffslandeplätze angelegt werden. Es wurden Dämme und Kanäle gebaut, und unteranderem ein Kloster errichtet. Durch diesen Umbau der Stadt stand Hamburgs wirtschaftlichem Aufschwung durch die Bierbrauerei nichts mehr im Weg.

Und tatsächlich ließ der wirtschaftliche Erfolg nicht lange auf sich warten: Alt- und Neustadt hatten um 1200 zusammen etwa 1.000 – 1.300 Einwohner. Gegen Ende des Jahrhunderts waren es schon etwa 4.000 – 5.000. Im 14. Jahrhundert hatte Hamburg dann schon 8.000 – 10.000 Einwohner. Von denen war ein Großteil mit der Bierproduktion beschäftigt. Mitte des 14. Jahrhunderts hatte Hamburg nahezu 450 Brauhäuser, im Jahr 1540 bereits 531.

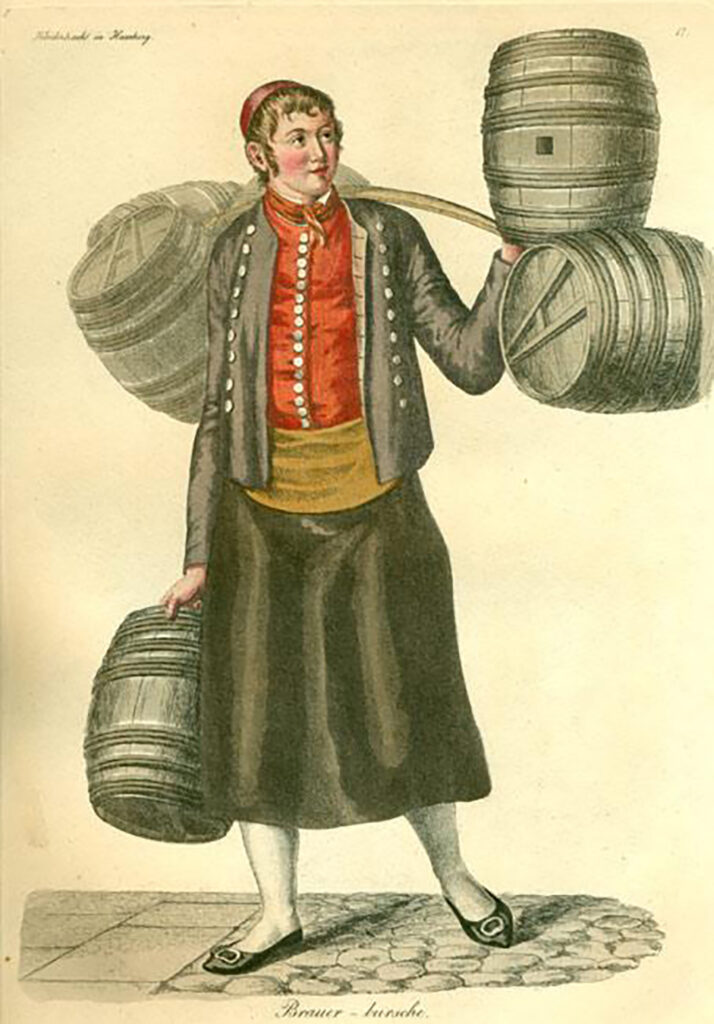

Die Hamburger, die keine Bierbrauer waren, arbeiteten als Zulieferer des, in der Umgebung angebauten, Getreides oder lieferten Hopfen an, also die Bierwürze. Handwerker in der Stadt bauten Boote oder fertigten Fässer. Gerade die Böttcher, also die Fassbauer, profitierten sehr von der Entwicklung der Stadt zum Handelsstützpunkt. Die Fässer dienten nämlich nicht nur zum Transport von Bier, sondern von allen möglichen Waren die die Kaufleute verkaufen wollten.

Der Rest der Bevölkerung der nicht direkt an der Produktion des Biers beteiligt war, die Kaufleute zum Beispiel, war im Handel tätig. Zudem musste es Menschen geben haben, die die Wälder abgeholzten, denn das Braugewerbe verbrauchte sehr viel Holz. Ob als Feuerholz beim Brauprozess, zum Anfertigen der Brauutensilien oder zum Bau der Transportmittel – Holz wurde an allen Ecken gebraucht.

Selbst die Bäcker haben indirekt zum Erfolg der Bierproduktion beigetragen. Denn zum Bierbrauen benötigt man Hefe, genauso wie zum Brotbacken. Das wusste man allerdings früher noch nicht. Aber da die Brauereien meist in der Nähe von Bäckereien standen, oder oft sogar im gleichen Haus untergebracht waren, flog in der Regel genug Hefe in der Luft umher, die ohne dass es jemand wusste, das erfolgreiche Brauen ermöglichte. Es hatte letztendlich fast die ganze Stadt mit der Bierproduktion zu tun.

Aber das Brauwesen hatte noch einen anderen wichtigen Einfluss auf das Alltagsleben. Die Bierbrauer engagierten sich nämlich für den Bau eines Wasserleitungssystems in der Stadt. Brauereien waren die ersten Häuser, die einen Wasseranschluss hatten. Wasser war für den Brauprozess ein wesentlicher Bestandteil. Daher haben sich die Brauer auch zunehmend im südlichen Teil der Stadt, vor allem am Nikolaifleet niedergelassen.

Der Standort an den Kanälen war zum einen wichtig, da die Fleete das Wasser zum Säubern der Geräte lieferten und wenn man wollte konnte es auch zum Brauen genutzt werden. Zum anderen war der Standort am Fleet wichtig, weil sich dadurch ein Transportweg bot. Auf den Fleeten konnten die Biertonnen zu den in der Elbe ankernden Schiffen gebracht werden, von wo aus die Bierladungen relativ schnell und kostengünstig in die Welt hinaus transportiert werden konnten. Das Braugewerbe diente nämlich längst nichtmehr nur der Eigenversorgung, sondern hatte sich zu einer der wichtigsten Exportgewerbe der Stadt entwickelt.

Hamburg etablierte sich als „Brauhaus der Hanse“.

Journalbeitrag: “Kein Bier ohne Alster”

https://www.shmh.de/journal-kein-bier-ohne-alster/

Bier als Exportmittel

Der Grund, dass Hamburg sich als Brauhaus der Hanse etablierte, war nicht nur der Umbau der Stadt. Ohne den Übergang von Grutbier zu Hopfenbier wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Im 11. und 12. Jahrhundert wurde vor allem das mit Gagel und Wacholder gewürzte Grutbier hergestellt. Das war allerdings nicht lange haltbar, und konnte daher nicht über längere Strecken transportiert werden. Somit konnte man es also nicht verkaufen. Im 13. Jahrhundert fand man dann heraus, dass Hopfen das Bier länger haltbar machte. Nun da man Hopfen als Bierwürze benutzte, konnte man Bier transportieren und verkaufen, und es konnte schließlich zur Handelsware werden.

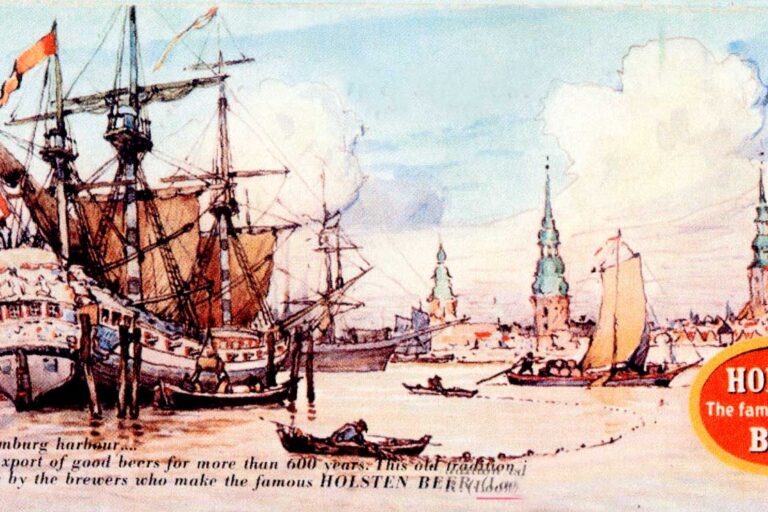

Hamburgs neues Bierrezept muss so gut gewesen sein, dass sich die neue Kreation auf den Märkten schnell durch setzte. Das Getränk eroberte bald die Gebiete entlang des Rheins und die ganze Nordostseeküste, aber auch Frankreich und England. Vielleicht fragst Du dich jetzt, wie das Bier so schnell im Ausland bekannt wurde. Der Schlüssel zum Exportgeschäft waren vermutlich die Seeleute, die das Hopfenbier auf ihren Reisen mitnehmen und verkaufen durften. Das Hamburger Bier entwickelte sich zu einem richtigen Exportschlager. Es war die wichtigste Handelsware für Hamburg. In keiner anderen Stadt wurden zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert solche Mengen Bier produziert wie in Hamburg. In der Höchstproduktionszeit, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, hat Hamburg im Jahr ca. 574.000 Hektoliter Bier produziert. Davon wurden rund 8 Prozent in der Stadt verkauft und der Rest ging in den Export. Es wurde insbesondere in die Niederlande, aber auch nach Frankreich, England, Jütland (Teile von Dänemark) und Island verschifft. Die Verbraucher dort waren bereit für das „Premium-Bier“ aus Hamburg viel Geld zu bezahlen, obwohl oft im eigenen Land auch Bier produziert wurde. Nur war dies eben nicht von der gleichen Qualität wie das Bier aus Hamburg. Um die gute Qualität des Hamburger Biers sicherzustellen, hat man angefangen alles Bier das exportiert werden sollte zu probieren. Wenn die Qualität zu schlecht war durfte es die Stadt nicht verlassen und wurde manchmal sogar konfisziert.

Die Kogge – das Schiff der Hanse

Die Hanse revolutionierte das Transportwesen. Nie zuvor mussten so viele Mengen an Ware bewegt werden. Um das zu bewältigen musste erst die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. So erreichten die Kaufleute zum Beispiel eine Standardisierung der Maße. Es wurde nur noch in gleich großen Fässern gehandelt, damit der Handel auch fair war. Die Fässer wurden zum Standardmaß und waren damit sozusagen ein Vorläufer vom Container, in dem heutzutage Waren verschifft werden.

Die Hanse revolutionierte das Transportwesen. Nie zuvor mussten so viele Mengen an Ware bewegt werden. Um das zu bewältigen musste erst die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. So erreichten die Kaufleute zum Beispiel eine Standardisierung der Maße. Es wurde nur noch in gleich großen Fässern gehandelt, damit der Handel auch fair war. Die Fässer wurden zum Standardmaß und waren damit sozusagen ein Vorläufer vom Container, in dem heutzutage Waren verschifft werden.

Technische Daten einer Kogge

- Länge: zwischen 15 und 25 Meter

- Breite: ungefährt 5 – 8 Meter

- Seitenhöhe: zwischen 3 – 5 Meter

- Länge des Mastes: ca. 25 Meter

- Segelfläche: rund 200 m²

Außerdem wurden neue Land- und Wassertransportwege gebaut. Besonders der Wassertransport war sehr beliebt, da er schneller und günstiger war als Transport an Land. Die Koggen die man baute waren schließlich eine große Verbesserung zu dem Warentransport mit Vieh und Wagen. Sie waren größer, schneller, und machten so den Transport effektiver. Hamburg hatte also als Hafenstadt einen großen Vorteil. Die Schiffe die vor dem Hafen der Stadt ankerten, wurden in Hamburg schnell zum Normalzustand. Die Koggen der Kaufleute waren schließlich ständig auf Reise, um die Waren aus Hamburg zu verkaufen und neue Produkte einzukaufen. Während des 13. Und 14. Jahrhundert war die Kogge mehr als 200 Jahre das „Regelschiff“ der Hanse. Sie war das gängige Transportmittel für die Waren der Hansestädte. Ihre Hauptfahrtgebiete waren die Ostsee und die Nordsee. Mit Hilfe der Koggen war es möglich den immer größer werdenden Austausch von Rohstoffen, Nahrungsmitteln und handwerklichen Produkten zu bewerkstelligen.

Der Transportbehälter des Mittelalters war das Fass. In Fässern wurden nicht nur Flüssigkeiten transportiert, sondern sie enthielten Heringe ebenso wie Messer, oder wichtige Rohstoffe, wie zum Beispiel Erzbrocken. Die Fässer wurden im Inneren der Koggen gestapelt, sodass für die Mannschaft kein Platz war. Geschlafen wurde deshalb an Deck, bei Wind und Wetter, in Schlafsäcken aus umgedrehten Seehundfellen. Die Kogge war ein einmastiges Schiff mit einem rechteckigen oder trapezförmigen Segel, und einem Ruder am Heck, dem hinteren Teil des Schiffes. Große Koggen konnten mit bis zu 100 Lasten, also ungefähr 200 Tonnen beladen werden. Die Kogge war nicht gut zum Segeln geeignet, sie konnte beispielsweise nicht gut gegen den Wind fahren. Dafür konnte sich die Kogge bei ablaufendem Wasser, bei Ebbe, im Küstengebiet „trockenfallen“ lassen ohne umzukippen. Die Kogge konnte dann also auf dem Meeresgrund stehen. Das war in Zeiten ohne ausgebaute Häfen sehr wichtig, denn das Be- und Entladen war so problemlos möglich. Bei auflaufendem Wasser fuhr man dann weiter.

Hamburg nach der Hansezeit – Wieso die Hanse für Hamburg unwichtig wurde

Der letzte Hansetag war im Jahr 1669. Neben Hamburg waren da aber nur noch sehr wenige andere Städte anwesend.

Wieso verlor die Hanse für Hamburg ihre Relevanz?

Nach der Entdeckung Amerikas, hat sich der europäische Handel zunehmend nach Westen, also in Richtung Amerika, verlagert. Vor allem die verstärkte Nachfrage der europäischen Bevölkerung nach Kolonialprodukten wie Kaffee, Tabak und Zucker hat den Handel mit Amerika vorangetrieben. Vorher waren Produkte wie Zucker, wenn überhaupt, für die Oberschicht verfügbar, aber als sie auch die einfache Bevölkerung erreichten, ist ein Trend entstanden, der den gesamten Handelsschwerpunkt verschoben hat.

Die Hamburger Kaufleute haben also gut Anschluss an den internationalen Handel gefunden. Der spielte sich nur eben nicht mehr in den Gebieten ab, die während der Hansezeit wichtig waren. Und, auch wenn natürlich noch mehr Faktoren verantwortlich waren, hat die Hanse dadurch schließlich ihre Relevanz verloren.

Hamburgs wirtschaftlicher Aufschwung ging aber weiter. Die Hansestadt Hamburg ist und bleibt eben eine Handelsstadt, mit der Mentalität der Hanse im Herz!

Anders als manch andere Hansestädte konnte Hamburg sich gut an diese Verschiebung anpassen. Das hatten die Hamburger natürlich vor allem der guten geographischen Lage ihrer Stadt zu verdanken. Direkt an der Elbe gelegen, konnte Hamburg seine Bedeutung als Handelsplatz weiterhin steigern. Von Hamburg aus wurde vor allem viel Holz und Getreide nach Westen verschifft.

Hamburg konnte gute Verbindungen nach Lissabon, Portugal entwickeln. Lissabon hatte sich zu einem zentralen Ort im Welthandel entwickelt. Dorthin wurden die Schätze aus Brasilien und Asien gebracht und neu verladen. Am meisten wurden dort Gewürze gehandelt, aber es wurden auch Gold, Edelsteine, Korallen, Elfenbein, Porzellan, Zucker und Sklaven weiterverkauft. Den Portugiesen die nach Hamburg kamen, verdankt die Stadt viel. Produkte aus Portugal, wie Wein, Trockenfrüchte oder Meersalz, aber auch einige Wörter, wie zum Beispiel „Marmelade“.