Juni 2020

Von Marco Arellano Gomes

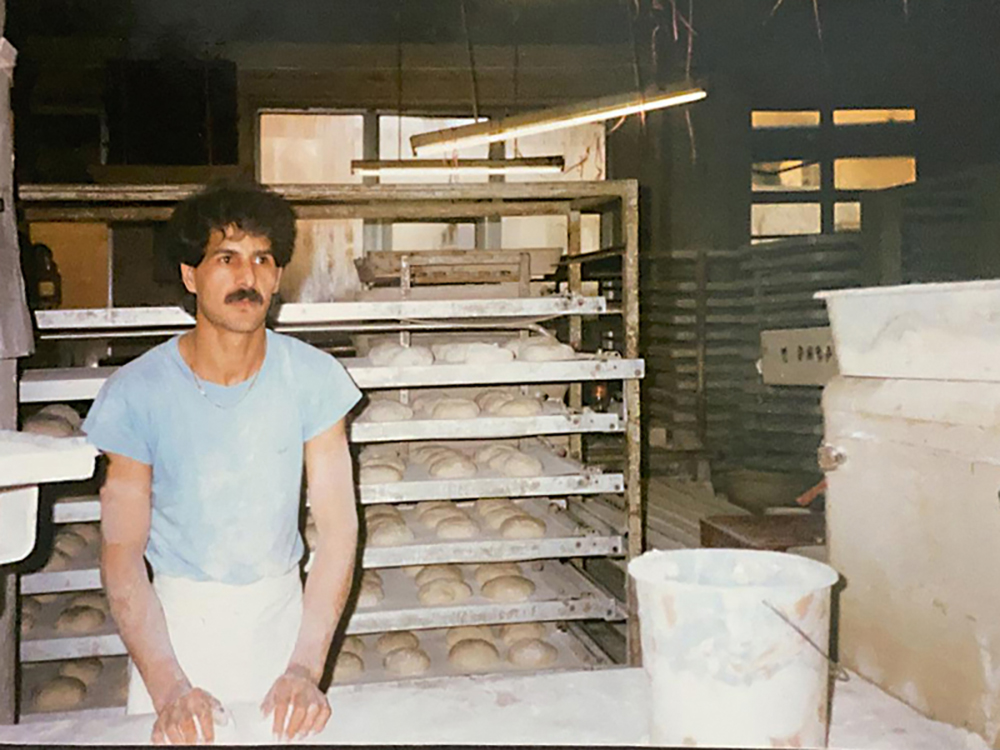

Viele sogenannte “Gastarbeiter” sind in Hamburg längst zu Hause. Einer von ihnen ist der Vater von Gürol Gür. Der Inhaber der Schanzenbäckerei über eine bewegte Familiengeschichte, Heimweh und sein Lieblingsgebäck.

Gürol Gür öffnet die Tür zur Backstube. Er geht einen schmalen Gang entlang. Auf beiden Seiten sind Kisten gestapelt, gefüllt mit frisch gebackenen Franzbrötchen und gleich auf dem Weg zu den in Hamburg verteilten Schanzenbäckerei Filialen. Es geht links herum – mitten in die große, neue Backstube am Wilma-Witte-Stieg. Der Duft von Brot liegt in der Luft. An der Wand steht ein metallener Stikkenwagen mit sechs Ebenen voller Brotlaibe. Die Maschinen dröhnen, piepen und krachen. Es wird geknetet, geformt und gebacken.

Seit einem Jahr befindet sich Gürs Unternehmen hier, an der äußersten Grenze von Wandsbek und nicht mehr in der trubeligen Sternschanze. „Schon als ich mich selbstständig machte, habe ich von dieser Backstube geträumt“, sagt Gür. „Jetzt haben wir die modernste und umweltfreundlichste Backstube Hamburgs.“ Knapp acht

Millionen Euro hat er dafür investiert. 1982 kam Gür als frisch gebackener Abiturient aus der Türkei nach Hamburg. Heute ist er Chef eines Bäckerei-Imperiums. Bis dahin war es ein langer Weg.

Sein Vater, Mustafa, hatte in der Türkei einen Hof, Tiere, Obst und Gemüsefelder. Der Ertrag reichte, um zu überleben, aber nicht, um um seiner Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und so nahm er all seinen Mut zusammen

und ging 1964 – in dem Jahr, in dem Gürol Gür zur Welt kam – als „Gastarbeiter“ nach Hamburg. Seine Familie ließ er zurück.

Ein Leben auf Zeit

Die Bundesrepublik erlebte in den Jahren einen unverhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Marshallplan und Wirtschaftswunder sorgten für zweistellige Wachstumsraten. Häuser wurden gebaut, Autos hergestellt, Arbeitsplätze geschaffen. Das Tempo war hoch. Die Auftragsbücher quollen über. Es fehlte an Arbeitern in den Fabrikhallen, Werften, Baugruben und Baustellen. Und so kam es zu der Idee, Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben. Der Begriff „Gastarbeiter“ war nie amtlich, macht die Befristung aber überdeutlich. Und so war es ja auch: Wer keinen Arbeitsvertrag mehr hatte, dem wurde die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert. Es war ein Leben auf Zeit, die Rückkehr in das Heimatland stets eingeplant.

Damals wurde viel geweint, verdrängt, geträumt.

Das erste Anwerbeabkommen schloss Deutschland am 20. Dezember 1955 mit Italien. Es folgten Spanien und Griechenland (1960), die Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). Gab es keine passenden einheimischen Arbeit suchenden, schickte das Amt den Vertrag an eine

der Zweigstellen in den jeweiligen Staaten. Die suchten einen passenden Kandidaten und prüften den Gesundheitszustand – schließlich sollten für die Krankenkassen keine unnötigen Kosten entstehen. Mustafa Gür bestand die Prüfung und stieg im Herbst 1964 mit dem Arbeitsvertrag in der Tasche in den Zug von Istanbul nach Hamburg. Um ihn herum waren wohlgekleidete, junge Männer, die

den Zug mit Koffern in der Hand bestiegen. Was sie erwartete, war harte körperliche Arbeit für geringes Gehalt. Sie wurden als un- oder angelernte Kräfte beschäftigt. Arbeit, die bei den Deutschen nicht hoch im Kurs stand. Dennoch waren die Jobs für viele lohnenswert: Es war mehr, als in der Heimat zu erwarten war – und genug, um einen Teil nach Hause zu schicken.

FREIZEIT: Das Savoy am Steindamm war für sein Spartenkino mit türkischen Filmen bekannt und bei den “Gästen” aus Anatolien beliebt.

“Du kommst hierher und bist ein Bimbo!”

„Es war die richtige Entscheidung“ sagt Gürol Gür heute, am Schreibtisch, in seinem Büro, im ersten Stock. Er zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen Zug: „Mein Vater hat viel geleistet. Je älter man wird, desto klarer wird einem das.“Sein Vater kam als Bauer und arbeitete als Schweißer – unter anderem bei der Traditionswerft Blohm+Voss. Seine Frau und seine mittlerweile fünf Kinder besuchte er, so oft er konnte. Gürol Gür erinnert sich: „Ihn zu sehen war immer eine Freude. Er brachte Hosen, Schuhe, Hemden und T-Shirts mit. Und Nescafé – den Kaffee, denman mit einem Löffel zubereitet. Wenn er ging, haben wir tagelang geweint.“Bis 1975 lebte die Familie Gür in dem kleinen Bergdorf Cetmi, zwischen Antalya und Konja, ehe sie, der Schule wegen, in die Stadt zog. „Wir lebten gut, hatten Kleidung, gutes Essen, eine tolle Wohnung.“ 1980 entschied sich der Vater, die Familie nach Hamburg zu holen. Nur ich bin in der Türkei geblieben, um mein Abitur fertig zu machen“, sagt Gür. Nach Abschluss folgte er seiner Familie nach Hamburg. Leicht fiel es ihm nicht: „In der Türkei waren wir stadtbekannt. Wir haben gut gelebt. Und hier: Du kennst die Sprache nicht, du kennst die Stadt nicht, du kennst das Land nicht. Du kommst hierher und bist ein Bimbo!“

Neustart in Deutschland

Obwohl Gürol Gür gleich nach seiner Ankunft einen Deutschkurs sowie eine Ausbildung zum Bauschlosser machte, und viele deutsche Freunde gewann, dauerte es etwa zehn Jahre, bis er in Hamburg ankam. „Damals war mein Körper hier, aber mein Kopf war noch drüben. Man hat immer von drüben geträumt, von der Türkei. So funktioniert das aber nicht. Viele meiner Landsleute machen den Fehler, nur unter sich zu bleiben.“

Reibungslos verlief die Integration nicht. Schon zu Zeiten der „Gastarbeiter“ wurden sie mit Spitznamen wie „Spaghettis“, „Spaniokels“, „Kuffnucken“ beschimpft, umgekehrt wurden die Deutsche als „Kartoffelfresser“ betitelt. Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab es Raufereien in und vor den Hamburger Diskotheken, wie dem Kaisersaal, dem Blow Up, dem Steckenpferd und dem Club Español.

Unter den „Gastarbeitern“ gab es integrationswillige und weniger integrationswillige. Aufseiten der Deutschen blieb ein latenter Alltagsrassismus ebenso wenig aus wie rassistische Gewalttaten. „Wenn die Ausländerfeindlichkeit höher wird, dann bleibe ich nicht hier“, sagt Gür.

“Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen.”

(Max Frisch)

1973

Die Bundesrepublik verhängt in Folge der Ölkrise einen Anwerbestopp. Der damalige Kanzler Willy Brandt mahnte bereits im Juni 1972: „Man kann nicht die Zahl der Ausländer in unserer Wirtschaft beliebig steigern.“

1981

Bundeskanzler Helmut Schmidt befindet, es sei ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen. Knapp vier Millionen Menschen mit ausländischer Herkunft leben zu dem Zeitpunkt bereits in Deutschland.

1992/92

Die Brandanschläge auf Wohnhäuser von Ausländern und Asylbewerbern in Mölln und Rostock (1992) sowie Solingen (1993) erschüttern die Gesellschaft.

2000 – 2006

Die rechte Terrororganisation NSU verübt eine Mordserie, in deren Rahmen auch der 31jährige Obst- und Gemüsehändler Süleyman TaȘköprü in Hamburg-Bahrenfeld ermordet wird.

2020

Aus den Gästen werden Dauergäste, aus den Dauergästen Bürger. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund steigt bis 2020 auf etwa 20,8 Millionen (10,9 Millionen haben die deutsche Staatsangehörigkeit).

Die Erfolgsgeschichte der SCHANZENBÄCKEREI

Nach seiner Ausbildung meldet sich Gürol Gür für ein Maschinenbau Studium an, nahm aber nie daran teil. Um Geld zu verdienen, arbeitet er nebenbei als Aushilfe bei Dat Backhus und entdeckte, welche Freude ihm das Backen macht. Er freundet sich mit seinem Chef, Heinz Breuer, an, der ihn förderte. Er lernt viel und schnell. Schon bald leitet er Backstuben und verdiente gut. 1992 entscheidet er sich für die Selbstständigkeit und eröffnet in der Susannenstraße seine erste Filiale, die „Schanzenbäckerei“. Finanziell bleibt die Situation lange durchwachsen. Nur mithilfe seines Zutaten-Lieferanten eröffnet Gür eine zweite Filiale am Schulterblatt, später eine dritte in der Feldstraße. Dann kommt der Durchbruch: Neben Backwaren verkauft er bald belegte Brötchen, Nudeln, Aufläufe, Desserts und Pizzen – noch bevor es die Konkurrenz tut. Die Umsätze steigen, die Anzahl an Filialen (35) und Mitarbeitern (330) auch. Aus 300 Quadratmetern Produktionsfläche werden 1000, heute sind es 2000.

„Eigentlich wollten wir in der Schanze bleiben“, sagt Gür. „Aber da war kein Platz mehr.“ Liebevoll nennt er die neue Backstube in Wandsbek „sein sechstes Kind“. Moderne Maschinen stehen dort, Kühlanlagen, ein Siloraum, vier Teigmaschinen, acht Öfen, sogar ein Schulungsraum, in dem eine komplette Filiale nachgebaut ist. Zwei Mitarbeiter kneten auf einer metallenen Tischplatte den Teig zu handgerechten Portionen. Mit Schwung klatscht einer von ihnen ein Stück auf die Platte. Mehl fliegt umher. „Das ist noch echtes Handwerk“, sagt Gür, der noch immer zweimal pro Woche in die Backstube hinuntergeht und mitbackt. Er scherzt, gibt Ratschläge, kontrolliert Größe und Gewicht der Teiglinge.

Es sind außergewöhnliche Zeiten. Infolge der Corona-Pandemie ist die Produktion heruntergefahren, der Umsatz eingebrochen. Gür sorgt sich um seine Mitarbeiter, seine Familie, sein Lebenswerk. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt er und lädt eine Stiege Brot auf einen Rollwagen. „Aber ich glaube, das schaffen wir auch.“